-

元都立三鷹高校 校長

土肥 信雄さん

全校生徒の顔と名前を完全に覚え、毎朝学校の校門に立ち、笑顔で生徒に話しかける。また、放課後になると、クラブ活動に顔を出し、率先して生徒と一緒に過ごす元東京都立三鷹高校校長 土肥信雄さん。そんな生徒思いの土肥さんが東京都教育委員会の「職員会議での挙手・採決禁止」通知に対し、たった一人異議申し立てを行いました。 『教育が民主的でなければ生徒も民主的な考えをもてないし、国家も民主的になれない』という信念を貫く土肥元校長。今回は土肥さんに教育改革についてお話をお伺いしました。(聞き手:及川昭)

【プロフィール】

土肥 信雄(NOBUO DOHI)

元東京都立三鷹高校校長。現在、法政大学、立正大学非常勤講師。

1948年生まれ。1972年東京大学農学部を卒業。商社勤務を経て、通信教育で小、中、高の教員免許を修得。小学校、高校教員を経て、2002年に東京都立神津高校校長、2005年東京都立三鷹高校校長。2009年3月退職。

聞き手:OBT協会 及川 昭

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。

日本の教育について

────現在の日本の教育について教えて頂けますか?

戦後に日本の教育は大きく変わりましてね。いわゆる軍国主義教育から民主主義教育へ。軍国主義教育はまずいんじゃないか、と。戦時中からおそらく教師も含めて、多くの人が戦争反対の気持ちを持っていたのに、それはいえなかったわけですよね。でも、国の影響もあったけれども、天皇を神だと教えたのも教師なんですよ。それで、やはり教育の力は恐ろしいということになって、ある程度、民主主義的な考え方を持った教師たちが教えることになったんです。一方的な考えをするのはよくない、と。あらゆる考え方を教えていくようになったんです。それは米国の教育の考え方なんですね。戦前を見れば分かると思うんですけれども、日本の教育の主体は国で、主導権も国なんです。つまり、子どものための教育ではなかった。国家の体制を維持するための教育であったと。これは事実です。

その後、教育の現場では日教組(※)が中心となり民主主義教育を進めていくんです。当初は、日教組は保護者やマスコミからも評価を得たんですよ。でも、権利を得たがために、逆に生徒のために汗をかかなくなってしまった。人間は楽をするともっと楽な方に流れてしまいますからね。一番ダメな例が部活動の問題です。5時15分の勤務時間が終わったら、『私は終わったら帰りますよ』って教師が出てきたんです。でも、生徒は部活やりたいんですよ。5時15分で帰ったら、部活なんてできないですよね。一生懸命やっている教師が多いんですけれども、そういう教師もでてきたんです。また、東京では教師の不祥事、例えば勤務時間内に退勤する等の不祥事が多く発生したんです。

(※)日本教職員組合。日本の教員・学校職員による労働組合の連合体。

そのため行政機関である教育委員会が、教職員の管理を強化し始めたんです。それが、今では大きな力を持ち始めちゃって。(※前編参照)教育委員会も"教育は子どもが主体"だから、子どものために汗を流すべきなんです。それは、現場の教師(管理職も含む)も一緒です。でも、教育委員会は実際に教育現場のことをあまり分からない特定の人がやってしまっているんですね。だから、おかしなことになってきている。本当だったら、教育機関としての現場の教師と教育行政機関の教育委員会が、お互いにそれぞれの役割を果たしていけば素晴らしい教育ができるんですけどね。お互いに信頼関係がなくなってきてしまっているんです。だから、僕は現場の教師がしっかり汗を流すしかない、そして、それによって信頼を得るしかないと思っています。

────お互いの不信感と言えば、保護者の周りでも一部教師に対して、不信感をもっている方が多くいらっしゃいますよね。

確かにその通りだと思います。ただ一部なんですよ。誰でも小中高を通して一人ぐらいはダメな教師に出会ったでしょう?一部そういう教師がいるために、多くの教師が迷惑するってことがあるんですよ。僕は34年間教師やってますが、生徒のために汗を流せば生徒が教師を守ってくれます。確かに今問題になっているモンスターペアレンツは、教師に対する不信感が大きな原因です。それで、僕は大学でモンスターペアレンツの対処法について、学生に次のように教えています。モンスターペアレンツを生み出さないためには、生徒のために汗をかき、後ろ指を指されないような教育活動をしなさいと。そうすれば生徒はその教師を必ず評価します。実際生徒が良い教師だと言えば、母親が文句を言いに行くわけがない。私はそう思っています。保護者の教師に対する不信感をなくすためには、熱意と愛情をもって生徒と接することが重要だと思います。

────学校の教育は非常に大変だと思いますが、一方で家庭の教育も大切だと思っています。ビジネスマンでも、頭だけはいいんですけれども、姿勢・スタンス・マインドとかが少し劣っている人も多くいます。

それはあると思います。学校で教えることと、家庭で教えることはちゃんと区別しなくちゃいけませんよね。基本的には学校では学習の指導を、家庭ではしつけの指導をと思います。遅刻なんて家庭のしつけで、そのへんの事を保護者から文句を言われると困る。ただ、集団でのしつけ、即ち人間関係の確立や社会性の育成は学校なんですよ。でも、集団のしつけの中にも、家庭でしつけられたから出来るというのもある。学校は家庭でのしつけをあまり背負わない方がいい。きちんとそこら辺を理解して接しないといけないんです。

理想の教育について

────理想の教育についてお伺いしたいと思います。

やはり、私にとっては社会的リーダーの育成と統合教育ですね。理性を持つ人間だからこそある程度公平な社会を創るべきなのに、リーダーが自分の事しか考えていないと世の中は貧富の格差が大きくなって大変なことになる。そうではなくて、頭がいいからこそ自分のこと以外の事も考える。ノブレス・オブリージュ(※)"貴族の義務"ってあるでしょ。僕はこの考え方が大事だと思うんです。やはり、ある程度優秀な人が社会全体、不公平を考えていく。今の日本人はおとなしいけれども、海外では、失業者がデモなんてやっていまよね。日本でも、失業者がもっと増えると、かなり混乱しますよ。特定の人たちだけが豊かな生活をしているというと、やっぱり不満がでてきます。だから、教育はそういうことを教えなくちゃいけない。僕は、三鷹高校では、優秀な人たちだけがいい暮らしをするのではなく、他者に対する分配まで考えられる社会的リーダーとなり、公平な社会を創ってほしいという理念を生徒たちに伝えてきました。それが、貴族の義務(ノブレス・オブリージュ)と同じように、リーダーとしての義務ではないかなと思っています。

(※)「高貴なる者に伴う義務」の意。ヨーロッパ社会で、貴族など高い身分の者にはそれに相応した重い責任・義務があるとする考え方。

────企業でも、理念の浸透は非常に難しいと言われています。土肥さんはどのようにして、実現してこられたのですか?

一番の伝達の場は全校集会の場ですね。全校集会は生徒に私の理念を教える場であるとともに、それは、先生方にとっても私の理念を理解する場だったと思います。僕は関わってきた全ての子たちには幸せになって欲しいと思っています。で、その実現には平和主義と基本的人権の尊重が重要だと思っていましてね。だから、何度も繰り返し生徒達にそれを伝えてきました。ただ、同じことを話すと生徒は飽きますから、それにかこつけた、現在の社会情勢を話しに入れて、わかりやすく説明していました。それに、僕は全校生徒の名前を全員覚えていますから、急に名前を言ってあてたりしていました(笑)すると、あてられるかな?という緊張感もあるため集中して私の話を聞いてくれ、1年も話すと生徒も先生達も理解してくれます。

────理解したというのはどのようにして分かるのですか?

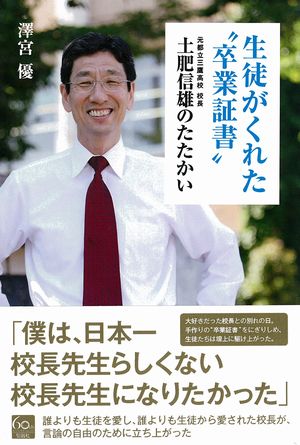

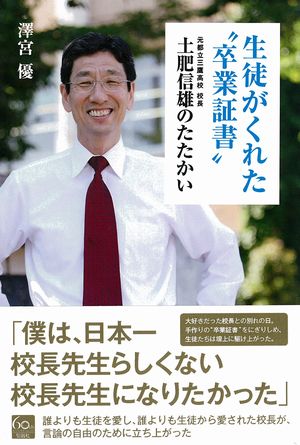

卒業式は3月の上旬に終わったんですけれども、その年、僕も退職の年でしたから離任式をやっていたんです。離任式は1年と2年生だけなんですよ。その時に挨拶していたら、卒業生が2名来てましてね。いるはずないからびっくりしました。そしたら、壇上に上がってきて『土肥校長先生が教師を辞めるので卒業証書を渡したいと思います』っていってくれて、卒業証書をくれて、副賞として卒業生全員の色紙をくれたんです。すごく嬉しかったですね。その色紙の中に"言論の自由は僕が守ります"とか、"平和主義と基本的人権の尊重は忘れません"とか、書いてあったんですよ。保護者の方からの色紙もあって、同じようなことが書いてあり、ちょっと刷り込みが強いかなと思ったんですけれども。でも、それが目に見える形かなというか...。すごく成果があったのかなって思っています。

※卒業証書と色紙(色紙は一部抜粋)

私がしてきたことは、教育は子どもが主体。でも、主導権は教師が握るという考え方なんです。生徒の言いなりになっていてはダメなんですね。わがままは許さないという姿勢が重要だといいます。教師がヤル気をなくすと、生徒にすぐにわかってしまう。だからこそ、生徒のために汗をかきながら教師が正しいこと、間違っていることをきちんと教えてあげることが必要なんです。そのためには、教師への教育も重要になりますよね。だから、校長の最も重要な仕事は、一番身近にいる教師を育てること。それらすべてが生徒へ伝達されますからね。つまり、"教師を生き生きとさせること"それがトップの校長の役目だと思います。

────我々も、教師という教える側の考え方・スタンスが大事だと思います。生徒は結局のところ、教師を見て学習しますからね。つまり、教科書で勉強するのではなく、教師という生きた教材を見て学んでいくのだと思います。

その通りだと思います。そのためにきちんとした理念を持って、しかも活き活きとした教師が生徒達と接することが重要だと思います。だから、子どもが好きじゃない人は教師をやるべきじゃないと思いますね。それに、教育は子どものために、というか僕は本当は日本のためだと思っているんですよね。企業でも、身の保身ばかり考えていている人たちが多くて、発言したら排除されるかもしれないと思うと、若い人達もだまりますよね。つまり言論のない社会にしてしまうと組織は活性化せず、必ず衰退していくと思っています。企業では利潤のために汗を流す。それが学校では子どものために汗を流す。結局汗を流すという点では僕は企業も学校も同じだと思っているんですね。だからこそ、汗を流している現場の人たちに言論の自由が重要だと思います。じゃなきゃ、やる気がでないし、組織も活性化せず、何も変わらないと思いますよ。

企業だけではなく教育の現場でも現場の活性化を図ることが急務であるということを改めて感じました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー後記

現行の教育制度は、無意識のうちに画一化を進めるものであるように感じる。それは、企業でも全く同じことが言える。本来であれば、もっとその人が得意とする分野や強みを伸ばして行く教育が必要になるはずだが、今、企業でも教育でも均質化・平均化・同一化した教育をよしとする考え方が増えている。ではなぜ、企業ではそういった考え方になってしまうのか。それは、企業側が管理しやすい・マネジメントしやすいからではないだろうか。然しながら、それでは自らが興味を持ち、積極的に学ぶ意欲が芽生えるはずはない。

企業の強さは、つまり人の強さである。意欲的な人間が多いほど、企業の勢いは増す。その前提にあるのが、個々の個性・強み・弱みをきちんと理解した教育をしていくこと、活きる場所を与えることである。人も、企業も一つとして同じものはないということを忘れてはいけない。

-

元都立三鷹高校 校長

土肥 信雄さん

全校生徒の顔と名前を完全に覚え、毎朝学校の校門に立ち、笑顔で生徒に話しかける。また、放課後になると、クラブ活動に顔を出し、率先して生徒と一緒に過ごす元東京都立三鷹高校校長 土肥信雄さん。そんな生徒思いの土肥さんが東京都教育委員会の「職員会議での挙手・採決禁止」通知に対し、たった一人異議申し立てを行いました。 『教育が民主的でなければ生徒も民主的な考えをもてないし、国家も民主的になれない』という信念を貫く土肥元校長。今回は土肥さんに教育改革についてお話をお伺いしました。(聞き手:及川昭)

【プロフィール】

土肥 信雄(NOBUO DOHI)

元東京都立三鷹高校校長。現在、法政大学、立正大学非常勤講師。

1948年生まれ。1972年東京大学農学部を卒業。商社勤務を経て、通信教育で小、中、高の教員免許を修得。小学校、高校教員を経て、2002年に東京都立神津高校校長、2005年東京都立三鷹高校校長。2009年3月退職。

聞き手:OBT協会 及川 昭

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。

社会の在り方に疑問を持つ

────我々は、企業の変革や教育を通じて人の意識や考え方、そして行動変容のお手伝いをさせていただいております。今回土肥さんには教育と言う観点から「改革・変革」についてお話をお伺いできればと思っております。土肥さんは、商社から30歳で高校教師になったと伺っております。

実は、僕は小さい頃から大学卒業するまで教師にだけはなりたくなかったんですよ(笑)。子どもは基本的に勉強って嫌いなものですからね。僕の経験からいうと、勉強と遊びどちらを取るかといったら、子どもは遊びをとる。それが正直だと思うんです。僕も子どものころから勉強が大嫌いだったので、自分が嫌いなものを教えても相手は感じるだろうって思ってましてね。僕だって教師を見ていて、この人いやいや教えてるなって思ったら、面白く無いわけですよ。はっきりいって。子どもは敏感だからすぐ分かるんです。この人一所懸命やっているか、手を抜いているのか。そういった意味で僕は学生時代は教師になる気は全くなかったというか、なっちゃいけないと思っていたんですね。

────そうですね。人はそういった姿勢に対して凄く敏感ですからね。

だから、教員免許を取らなかったんです。 大学では畜産獣医学科を卒業したんですけれども、入学した頃から牛肉の輸入をやりたいと思っていたんですよ。僕は関西で育ったんですが、関西は牛肉文化なんですね。関東が豚肉文化で。で、牛肉を食べることが多かったんですけれども、すごく高かったんですよ。だから、安い牛肉を私も含め消費者のみんなが食べれるようにという気持ちがあって頑張ろうと。

ただ、当時東大闘争っていうすごい闘争があってね。それで、毎日毎日、授業がないんです。僕は暴力絶対否定主義なので、角材やヘルメット(※)には抵抗がありました。暴力では絶対に解決しないって思ってますから。ただ学生運動は社会主義の考え方で、"いろいろ人間はいるけれども、平等にすべきだ"と、それを聞いて僕は共感していくわけですよ。でも、よく考えたら、東大生が平等なんていうのはおかしくないですか?東大を卒業した人は、どうせいい会社に入ることになる。それのどこが平等なのか・・・って。

(※)大学紛争の際、ヘルメットや角材で武装した学生たち

それで社会を変えたいなって思ったわけですよ。東大を解体しようとか、退学するということで抗議するということもあったわけで、そうなると無からの出発になるじゃないですか。そういうリスクを負うことが出来る人は凄いですよね。そこから平等な社会を作ろう!となると同意をしてくれる人も多くなる可能性が高い。でも、当時僕は、大学をやめる勇気はありませんでした。結局自分の弱さもあり、平等な社会を望みたいという心はあったんですけれども、自分のやりたいこと、つまり牛肉を安くするということが出来なくなるのは困ると思ってしまい、学生時代は何も出来ませんでしたね。

────その後、総合商社に入社されたと伺っておりますが、商社は何故、辞めてしまったのですか?

"利潤のために手段を選ばず"というところがダメだったのです。企業は利潤追求が最も大事ということは知っています。でも、僕のいた商社の中で談合があったんですよ。談合は法律違反ですからね。悪いことをして、見つかったら結果的に会社の利益は減るもんですよね。だから、大商社はそういうことをするべきではないという思いが強くて。それを上司に言ったんですけれども、全く相手にされなかった。40年前ですからね。

その時、ここは自分が働くべき場なのかなって思いました。それに、もう少し勤めると海外に行くことになるかもしれないっていわれていて、でも、行ったら辞められないなと思ってその時辞める決意をしたんです。牛肉もやりたかったけれど、根本に平等な社会をつくりたい。という思いがずっとあったから。これも大学時代にあの闘争がなければ、僕は商社で何の疑いも無くやっていったでしょうね。

────そこからなぜ、教師になろうと思われたんですか?

利潤追求しない所へ。そうなると結構限定されるんですよ。公務員とか・・・という話になってくる。そこで考えたのが元々子どもが好きだったし、スポーツも好きだったので教師になろうかと思いましてね。そして、もう一つ。日本って平和なんですよ。その時、日本国憲法の平和主義っていいなって改めて思って、この平和な日本を続けたい。だから、次代を担う子供たちに平和の大切さをきちんと伝達したいって思って教師になろうと決めました。利潤も考えなくていいのでね。

それで、僕はまず大学の教育学部に行ったんです。免許がなかったから。当時結婚していたんで、なるべく早く免許を取るにはどうしたらいいか、と。そしたら通信教育があるといわれ、1年で小学校の免許は取れました。当時、小学校教員試験の受験科目にはピアノがなかったのでなんとか合格し、最初は神奈川県の小学校の教師になりました。でも、平和な日本の意思を伝達するために、最終的には高校の政治・経済の教師になりたいと考えていましたね。その後、中学・高校の免許を取得し、1980年に高校で念願の"政治経済"の授業を受け持ち、2002年に校長に昇進するんです。

社会を変える為に

────教職に就かれてからはどのような思いで学校教育を進めてこられたんですか?

一つはリーダーを作りたいと。ただし形容詞がつくんです。それは「社会的」リーダーです。社会的リーダーとは他者、特に社会的弱者に対する配慮ができるリーダーです。そして、もう一つは、社会にはいろいろな人がいる。だから、そのいろいろな人がいる中で、統合教育(※)をしたいって思うようになったんです。神奈川の小学校から東京町田の小学校に異動する前に、町田の校長が障害児教育のことを聞いてきたんですよ。障害を持った子を入れて教育出来るか。と、僕はやれますっていったんです。そしたら採ってくれたんですが、障害児教育って凄く大変なんですよね。労力的には1.5倍。体育の時なんかは手を取って一緒にやるんです。勝手に動いちゃうから。でもね、教師全体の共通理解があったから凄く楽しかったんです。あとで聞いたら、その校長がそういう学校を作りたいと、だから、そういうことをある程度理解してくれる教師を集めたんです。その校長は僕に"自分のやりたい学校を作るには絶対に校長にならないと作れないよ"って教えてくれたんです。

(※)統合教育とは、健常者と障害者を同じ場所で教育すること。

それで、僕はその二つの思いを持って校長になったんです。校長として初めに赴任した場所は、神津島(※)にある神津高校。僕はよく発言するもんだから、"お前飛ばされたんじゃないか"って、周りからいわれるんですが、実は希望していったんですよ。島にも教育はある。でも、教師も校長も含めて島に行きたいという希望者がすごく少なかったんです。そういうのは生徒とか地元の人とかは絶対に分かるんですね。この人、本当は来たくなかったんだとか、だから、僕は立候補して行きました。

(※)伊豆諸島の島の一つ。東京都神津島村に属する。

ここでの経験は、凄く役に立ちましたね。成績が優秀な一部の子は、内地の高校に出るんですけれども、その他の子は島の同じ学校に入学するんですよ。定員が30名であっても人口が少ないから定員に満たず、全員が合格してしまう。そうなると能力的に劣っている子どももみんなと同じ教育を受けることになるんです。でもね、島では、保育園、小学校、中学校も一緒だから全員でノートを貸しあったり、見せ合ったりして、統合教育まではいかないけど、学力格差がある中で、みんな助け合っていたんです。

動物の世界だったら弱肉強食の世界で、弱い奴は生き残れない。それはしょうがないことなんです。ただ、人間は理性を持っているから、弱者を助けていくという考えもあります。そういう場合にはどういう弱者がいるかをまずは知らなくてはいけない。だから、僕は統合教育という障害を持った子どもたちを積極的に入れるような、学校を作りたいという思いが強くなったんです。

────自らの思いを貫く為に校長になる。という考え方は、非常によくわかります。ただ、一般企業でも経営トップの考え方が間違うと違った方向に進んでしまう気がします。今、多くの企業では現場が疲弊したり、閉塞感があったりと、非常に疲れています。その大きな原因の一つは、現場で自主判断ができなくなっていること。それは、現場を知らない経営者が考えを一方的に押し付け自由を奪っているからだと思います。そういった企業では、従業員のモチベーションが低下していますよね。

その通りだと思います。それは、教育の現場でも全く同じことが起きていますね。僕の場合は、教師が校長である僕に対する不満があっても当然だという前提でいましたね。だから不満を言ってきた場合には必ず僕なりの説明責任を負うと。教育は子どもが一番大事ですよね。それで、僕は子どものためにこう考えています。と、きちんと向かい合って話をしようと。ただ、そこで重要になるのが、言論の自由だと思います。教師が発言出来る環境づくりですね。僕はそれを心がけてきました。しかし、そうではなく行政機関である教育委員会(※1)のやり方に対して不満を持つ教師もいます。以前は日教組(※2)がかなり力を持っていたこともあり、自由に発言できたのですが、今は、教育委員会の管理が厳しくなって来て、発言しづらい状況になっているんですよ。12~3年前は校長が強かったから現場の要求を教育委員会に申し入れる。教育委員会の職員は若くて経験も少ないから、校長の方がよっぽど強く発言できました。

(※1)日本の地方自治体の教育に関する事務をつかさどる行政委員会。

(※2)日本教職員組合。日本の教員・学校職員による労働組合の連合体。────教育委員会が現場での経験がないという意味では、今も一緒ですよね?

そうです。でも、今では教育委員会に権限を全て集中しているので、一介の学校の責任者の校長よりも、全体を統括している教育委員会の方が立場が上になり、校長の権限が非常に小さくなってきたんですよ。もちろん、教育委員会も子どものためにさまざまな施策を行っているとは思いますが、権限が集まると非常にまずいことになっているんじゃないかと感じているんです。だから、僕は言論の自由を守りたいと思っています。企業も活性化している企業というのは、若い人の意見をどんどん拾っていっている企業だと思います。もちろん若い人の意見でダメなものありますよ。その場合、上の人がこういう理由でダメだよ。とか、それはいいよ。とか、そうすれば下の人がヤル気を出すでしょ。僕は、発言することにより責任が発生する。責任が発生することにより、意欲的になり、組織が活性化すると思っています。発言しなかっかったら、何もやらなくていいんだから。だから、僕は発言することが組織人としての義務だと思っている。

それに、僕にはポリシーがあって、"理想を持たぬ者は教育を語れず、現実を見ぬ者は教育を行えず"つまり、自分の理想を持って、こうやろう!とかいう思いがなくてはダメだと思います。常に理想は持っているべきですよ。その理想に向かって人財を揃えるだとか、そういう努力をしていくことによって、理想に近づけていくことが重要だと思っているんです。ただ、理想だけではダメなんです。現実も見なくては。もし、理想を言って辞めさせられるようなことがあるのならば、理想は言わない方がいい。例えば、利潤追求が嫌だと思っても、利潤を追求していかなくちゃ企業は生き残れないんですよね。だったら、まず現実を見てそれをやりながら、他を少しずつ変えていくとか、そこに入り込んでやらなくちゃ変わらないんです。企業に入った時に、本音は違うけども・・・と言うのでも構わないんですよ。入ってからが勝負ですから。

でも、本来ならみんなで思ったことを言い合える環境だと、もっと早く理想に近づけますよね。これは日本全体にも関わってくると思っています。言論の自由がなければ活性化に絶対に繋がらない。それに僕は、組織が腐敗する原因の一つは独裁たと思っていますから。だから、企業にしても、学校にしても、言論の自由は絶対に必要だと思うんです。

────全ての活性化の根源が言論の自由であると語る土肥さん、後編では、現在の教育現場についてお話をお伺いしました。

インタビュー後記

昨今、企業の中で経営トップが私の教育論を振りかざしている光景をよく目にする。権力者が"教育とはこういうもんなんだ"と一方的に押し付け、企業全体をその考えに染めてしまうことは非常に危険である。それは経営トップ個人の体験や経験であって、汎用性がなく極めて狭い範囲のもであることが多いからだ。本来なら、教育によって広い視野を身につけさせる。そして、実際の経験の場を与え、そこで自ら学んで行くことで成長する。然しながら、私の教育論を一方的に押し付けてしまうと、自ら学ばず、言われた通りのことしか出来ない人財になる。また、おかしいと思っても、反論できない状態に追いやられてしまうのだ。

教育の影響力は非常に大きい。だからこそ教える側は物事の真理をよく理解している人でなくてはならないのだ。*続きは後編でどうぞ。

【教育改革】現行のやり方に異論を唱える(後編)――これからの教育で必要なこと