-

柔道家

古賀 稔彦さん

"人の育成に最も重要なことは?"第2回目にご登場いただくのは、柔道家の古賀稔彦さんです。現役引退後は、人の夢を後押しする指導者の道に魅せられ、子ども達の育成を目的とした町道場「古賀塾」を開塾。現在では、古賀塾で指導する傍ら、2007年4月から岡山県のIPU環太平洋大学体育学科教授、並びに女子柔道部総監督を務めていらっしゃいます。指導者として、選手・子ども達の育成に全力を尽くす古賀さんに"自ら成長していける人財の育て方"について詳しくお話をお伺いしました。

(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

古賀 稔彦(TOSHIHIKO KOGA)

1967年福岡県生まれ、佐賀県出身。中学・高校と数々の全国大会で個人・団体戦を制覇。1992年のバルセロナオリンピックでは、大会直前に膝に大怪我を負いながらも金メダルを獲得。引退後は、子ども達や大学生に柔道を教えている他、指導者として子どもたちや選手のサポートをしていきたいという思いから、医学を学ぶため2008年に弘前大学大学院医学研究科博士課程に入学、2012年に同大学を卒業し、医学博士号を取得する。また、2010年には総監督を務めているIPU環太平洋大学女子柔道部が創部4年目で全日本学生体重別団体優勝大会で初優勝の快挙を達成。2011年、2012年と連続で日本一に導き、大学柔道界においてもその指導力を発揮している。。

-

自分を知ることで、人は変われる

────古賀さんは中学入学と同時に柔道の養成私塾である「講道学舎」に入門するために上京され、その後エリート街道を進んで来られたと伺っておりますが、幼少期から、柔道家としての素質は持っていらっしゃったのでしょうか。

私自身が元々病弱でしたし、気管支炎喘息を患っていて、いつも寝ているような子どもでした。あと人前に出ることも出来ない子でしたね。だから、人としゃべることもできない臆病ですし、今の私とは、正反対な子どもだったんです(笑)。でも、柔道を始めて、人に負けて悔しいという気持ちを感じたところから、自分の中にあった負けず嫌いな部分がバーンと出てきて、もう負けたくないって思うようになりましたね。

だから、僕はいろんな子どもたちを見ていて、強気な子もいれば、弱気な子もいっぱいいるんですけれども、弱気な子には、"俺もそうだったけど、きっかけがあって今はこうなれた"って話をするんですね。私が元々強気でガンガン行くような子だったら、「そういう子じゃないと向かないんだよね格闘技は。お前みたいなやつは無理だ」と一線を引いていたと思うんですよ。でも、元々は弱いところから始まっているので、考え方一つで、人は変われるっていう。

────小さい頃は、考え方も凝り固まっておらず、柔軟なので自分を変えることができると思ますが、大人になってから考え方を変えるということは大変なことだと思います。私共は人はいくつになっても変われると信じておりますが、古賀さんはどのようにお考えですか?

変われると思いますよ。それに、変われるきっかけは、日々の中でもあると思うんですよね。例えば、上司と飲みに行かなくちゃいけない。うわ、行きたくないなーと思って行かない、あるいは行きたくないなと思って行く、ここからは何も学べないんですよ。だから、どうせ行くなら、"よし、何か1つでも2つでも学んでやろう、何かないかな"と思って行くんです。

私自身そういう経験をしていたので。最初に20歳でソウルオリンピックに出場した時に負けてしまって。そしたら、周りからなんやかんや言われるんですよ。そうすると人に接するのも嫌になる。でも、どうしても人としゃべらなくちゃいけない場面がある。その時には、人と話しているんですけれども、シャットアウトしていて、何も脳に入ってこない自分にして、ああそうですかという感じにしてたんです。

でもある時、どうせ同じ時間過ごすんだったら、これからの自分にもしかしたら、"あ、これって必要かもしれないな"という言葉があるかもしれないなっと思い、一回聞いてみようと、耳栓を外したんですね(笑)。

そしたら、意外とその話って自分自身反省しなくちゃいけない話だなとか、この話自分に当てはまっているなというのが、例えば10コ話を聞いても1コ2コはあったりするんですよね。そういう考え方を持ち始めたら、話を聞く時も"また言われるのかな..."と思う場面であっても、素直に聞いてみようと思えるようになりましたね。だって、それは最終的には自分をいい方に変える力になるんだということが分かったので。

────自分を変えるためには、まず人の考え方・人の見方を取り入れてみることが重要であるということですね。

そうですね。都合よく自分のやりたいことばかりは出来ないですから。でも、今、目の前にある嫌な現実も将来の自分の肥やしになるということです。そう思えば昔のことわざでいい言葉がいっぱいありますよね。"石の上にも3年"とか、"若いうちの苦労は買ってでもしろ"など。

それって私が思うに、"計算上の答えと経験上の答えは違うんだよ"ということだと思うんです。頭で考えるだけではなく、まずはやって見ること、そして、そこから学ぶことが大事なんだと。そういったことを先人たちが言い残してくれているってことは、経験することは人生の中において必要なんだと思いますよ。

夢を夢で終わらせない為に

────今、新しく社会に出てきる子たちはゆとり世代と言われ、受け身的であり、人と競い合わない子たちが多いと言われていますが、スポーツの世界はいかがでしょうか?

スポーツでもそうなんですよ。競い合わないですし、みんな仲良しなんですよ。でも、それは今の時代の子たちだけではなくて、何かを磨き上げて行こうとか、努力をしていく、競い合わせようとするということをあまりしてこなかった時代があったんですよね、日本に。子どもを通して大人もそういう時代を過ごしていますから。だから、結局大人も一緒だと思います。

だから、その子たちの問題ではないです。基本的に今の子たちは悪い子ってあまりいないんですよ。無関心な子は多いのですが。でも、そういった子たちもこちらが真剣に話すと真剣に答えてきますよね。

────そういう無関心な子たちへの指導の仕方はどうされているのでしょうか?

私の場合は、まずその本人が自分自身どういう自分でいたいのかと聞くんです。自分がどうなりたいのか。それで、現実的には今、どいう自分なんだと。その差をその子に言わせるんですね。自分の言葉として。それで、今の自分のままで、なりたい自分になれるのか。本当にこうなりたいんであれば、今自分の何をどう変えると、なりたい自分になれるのか、その為にやらなくちゃいけないことは何か等々を聞いて、全部本人に言わせるんです。

────自分が目標にしたいものと現実とのギャップを認識させるということですね。

はい。そして、私の場合は応援してくれている家族のこととかにも少し触れるんです。私は、選手の家族に直接合って話をすることがあるので、その時に聞いたご両親の気持ちを選手に話したりするんです。そうすると、この選手は、親がどう思っているかを知ることになりますよね。すると今まで自分の都合だけでやっていたな、という気づきが芽生えたり、親の気持ちにも応えたいって思うようになっていったりもします。

どうしても、自分事だと都合もいいですし、自分勝手に楽な目標に切り替えたりもします。でもそこに、自分のことを見守って、応援してくれる人達がいるんだ。ということを強く感じると、そういう人達に格好いい姿を見せようよとか、モチベーションもあがったりします。そういうことを通して自分を奮い立たせる。そして、周りとも競い始めさせるということをやっていきますね。

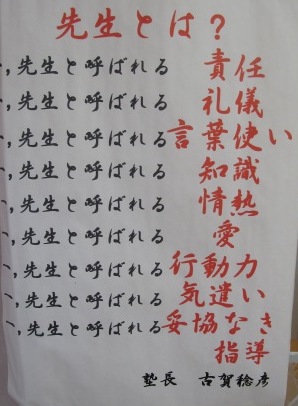

あとは、自分の掲げた目標を都合よく切り替えないためには、目標を色紙に書いて、それをトイレに貼りなさいと言っています。トイレに貼ることによって、自分も一日何回も行くし、家族も行くんだと。となると、自分の目標はこれなんだと常に意識出来るし、この色紙は家族も見ていると思うと、自分が持っている小さなプライドが働いて、練習さぼりたいなって思う時でも、練習行こうかな...とか、或いは家族に、「あなたトイレに日本一って書いてあるよ、今日練習行かなくていいの?」となるじゃないですか(笑)。

────自分の弱さに負けない環境を作るということですね。

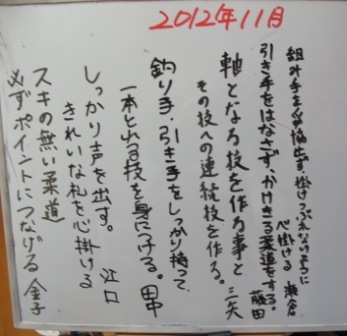

そうですね。それに、うちでは塾生だけではなく先生方も、今月は特にこれを気を付けて指導して行きたいですということを書いてもらっています。そうすると。責任が発生しますよね。それに、目標があると、先生に「○○って書いてあるけど、全然気にも掛けて無いし、注意もしていないだろう」と突っ込むこともできる。それは他の先生方の刺激にもなりますからね。自分もやっていなかった...と。そういう環境は人を育てる上で、非常に重要だと思います。

────目標をただのメモ書きにさせないことが重要なんですね。最後に今後の目標などを是非、お聞かせ下さい。

柔道は男女ありますから。女性であれば、素敵な柔道家、男性であれは、格好いい柔道家に。そして、柔道が好きだなって思ってもらええる環境を作れる指導者を一人でも多く作って行きたいと思います。

指導者でも結果を出せたからいい指導者というわけではないんです。結果というのは強制的に出すことができますから。勉強だって、徹底的な勉強をさせれば、それなりに結果が出ますよね。でもやはり大切なのは、僕らであれば、自分が接した選手達が、柔道っていいな、柔道やっていて良かったな。また、将来子ども達に柔道を教えたいというふうに柔道が好きだなと思える環境が作れる先生が私はいい先生だと思います。

ある意味、柔道も伝統ですから。柔道が好きだという子を作ることが重要なんですよ。自分は強くなったけど、もう柔道は絶対にやりたくないという悪い伝統を残したら必ず消滅して行きます。だから、私達の役目はいい伝統をつなげて行くことなんです。特に今のこうい時代、先生達の不注意で取り返しのつかない事故に繋がってしまうとか、そういう良いイメージを持たれていない部分があるので、やはり柔道っていいなと思われる様な環境、指導者を作ること。

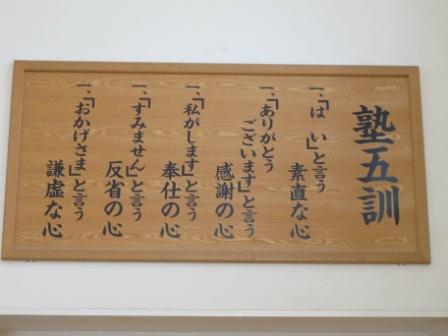

そして、指導者になるならないに関わらず、柔道を通じて目配り・気配り・心配りが出来る。人が困っていたら助けることが出来る。ごみが落ちていたら拾うことが出来る。優しい言葉を掛けてあげることができ、仲間を思いやることが出来る等、見た目の格好よさではなく、行動として"この人格好いい"と思われるような人を育てて行きたいですね。

────古賀さんは、柔道を通じて人として何が大事であるかという根本的な考え方を指導していらっしゃるのですね。これからの教育は技やノウハウではなく、そういった人としての本質の部分を磨くことが非常に重要になるのだと改めて痛感しました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー後記

人を育てる上で大切なことは"本人に目標を持たせ、達成させること"と語ってくださった古賀さんですが、その目標を遂行するためには指導者のサポートが必須になるといいます。インタビュー中、古賀さんがおっしゃっておられた「百人生徒がいたら、百通りのやり方がある」という考え方のように、育成とは部下を注意深く見て、特徴・考え方を知ることから始まり、その人に合わせた指導をする事であり、それこそが育つ側の納得度・理解度を格段にUPさせ、成果に繋がるのだといいます。 今回の古賀さんのお話を通じ、人(部下や生徒)との関わり方、そして、人の育成には育つ側だけの問題ではなく、指導者側も"この人をどういう風に育てたいか"という明確なビジョンを持つことが重要なのだと改めて考えさせられました。

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

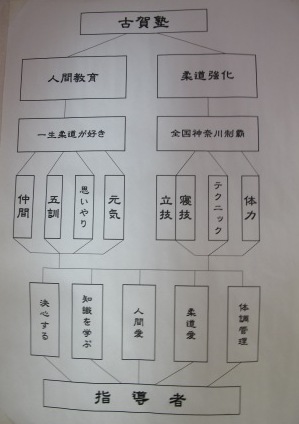

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。

-

柔道家

古賀 稔彦さん

"人の育成に最も重要なことは?"第2回目にご登場いただくのは、柔道家の古賀稔彦さんです。現役引退後は、人の夢を後押しする指導者の道に魅せられ、子ども達の育成を目的とした町道場「古賀塾」を開塾。現在では、古賀塾で指導する傍ら、2007年4月から岡山県のIPU環太平洋大学体育学科教授、並びに女子柔道部総監督を務めていらっしゃいます。指導者として、選手・子ども達の育成に全力を尽くす古賀さんに"自ら成長していける人財の育て方"について詳しくお話をお伺いしました。

(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

古賀 稔彦(TOSHIHIKO KOGA)

1967年福岡県生まれ、佐賀県出身。中学・高校と数々の全国大会で個人・団体戦を制覇。1992年のバルセロナオリンピックでは、大会直前に膝に大怪我を負いながらも金メダルを獲得。引退後は、子ども達や大学生に柔道を教えている他、指導者として子どもたちや選手のサポートをしていきたいという思いから、医学を学ぶため2008年に弘前大学大学院医学研究科博士課程に入学、2012年に同大学を卒業し、医学博士号を取得する。また、2010年には総監督を務めているIPU環太平洋大学女子柔道部が創部4年目で全日本学生体重別団体優勝大会で初優勝の快挙を達成。2011年、2012年と連続で日本一に導き、大学柔道界においてもその指導力を発揮している。。

-

自身の役割を認識する

────このたび"人が育つを考察する"では、人の育成について様々な方にお話を伺っております。古賀さんにおかれましては、選手として華々しい活躍をされたあと、指導者へと転身されましたが、すぐに考え方を切り替えられることはできたのでしょうか。私共は仕事柄多くの管理職の方と接する機会がございますが、プレイヤーからマネジャーへの切り替えの難しさをよく耳にします。

そうですね。私の場合はまずは、主役の座を入れ替えるという考え方をしました。現役時代は自分の考え方・自分のやりたいこと、そして自分の為にサポートしてくれる人達という環境の中で、"自分が主役"というポジションでやらせてもらいましたけれども、いざ指導者になれば、今度は、選手たちが主役になりますから、この主役をどれだけ本番に向けて準備させて輝かせることが出来るかという風に考え方を入れ替えましたね。

────その転換が非常に難しいと思われるのですが、どのようなお考えを持って取り組まれたのでしょうか。

自分の役目を考えれば、おのずと自分のポジションがどこにあるのかが分かると思います。

────それは、役割を認識するということですね。

そうですね。でも、指導者って自分主役大好きな人もいるんですよね(笑)。負けたのはお前がこうだからと言って、勝てば自分の指導力だという。でも、そうではなくて"主役は選手"なんですよ。そう思った時に、では自分の役目は何だろう...と考えるようになり、最終的には裏方に回る・演出していく、その役目を自分がやって行こうと思えるようになってきました。それからは自分の心の器が大きくなったと思います。

それに、選手といっても一人じゃないですからね。何百人もいますから。そこで、その一人一人が強かれ弱かれ、全員が主役だと思ってこちらが接して、この選手をどうやって輝かせてあげようかなと常に考えていれば、それを輝かせていくのが自分の役目だという認識も出てきますよね。また、それが自分の力量がどれだけあるのかというところに繋がるじゃないですか。

────指導者になられてから、すぐにそのようなお考えになられたのでしょうか。

いえ。最初は失敗しながら、模索しながらでした。現役が終わってすぐに全日本の女子のコーチを任されまして。その時は、自分も勢いがあり、私もよかれと思って選手と接して行くわけなんですけれども、でも何故か選手との間に信頼関係を感じないというか、教えたことを素直にやろうという姿が見えないという時期はありましたね。

その時に、現役当時の事を振り返ってみたら、私も自分のやり方が大好きな人間だったので、周りの人から"あれやってみろ""これやってみろ"と言われても、「自分はいいです。私はこうですから」と。そう簡単にハイハイと話を聞いていなかったんですね。選手っていうのは俺が俺がって世界ですが、私は特にそうだったんです(笑)。

だから、そういう考え方の自分でもどんな先生の言葉だったら、素直に聞いてみようかなと思ったのかと考えたんです。そしたら、まずは自分の話を聞いてくれる先生とは信頼関係があったなっと。そこで、自己満足的なよかれと思ってやる一方的な指導ではなくて、まずは信頼関係を作ろうと。

────信頼関係を築く為にどういったことに取り組まれたのでしょうか?

例えば、元気のない練習をしている選手がいるとしますよね。すると大方の人は「お前もっと気合入れていけー」と言うことが多いのですが、でも、そうではなくて、何故元気がないのかこちらも知る必要があるので、「お前いつも元気よく調子いいけど、今日はちょっと元気無いな。どうした?」と聞くんですよ。

そうすると、この先生は日頃から私のことを見てくれているんだと。そういった一言から、「いや実は~」と実際の内面的な問題を言うとか怪我の問題をいうとか、多少うまくいかない部分があって落ち込んでいるとかそういう話をしてくる。

それに対して、私も「俺もそういう時はあったよ」と、自分の経験談を交えながら、「じゃ、こういう練習を取り入れてみないか」とか、「ああゆうことをやってみないとか」と、選手と同じ立場に立ち、自分の経験からアドバイスをし、信頼関係を築いていきましたね。そういったことを探りながら、その選手にあった一番の指導方法を探しだしていくという形でやっていきましたね。

それに、先生っていうのは気持ちいい響きではありますけれども、本当に自分が責任を持ってやろうと思ったら、やることはたくさんありますし、大変なこともたくさんあります。選手に努力せさるのであれば、その選手を育てて行く指導者はもっと努力しないとその選手の目指すものは達成できないと私は考えています。

────今年の春に医学博士号を取得されたと伺っておりますが、それも指導者として必要だとお考えになった結果ですか?

そうですね。選手に必要なことを自分から学ぼうと思いまして、怪我が一番スポーツに関係しますから、少なからず自分はそういう知識を学びながら、選手に対応出来るようにしようと思って通う決意をしました。

────しかし、実際に大学に通うとなると、余程の覚悟がないと出来ないですよね。

そうですね。4年間ですし。それに、人はよく自分が今、持っているものだけでやろうとするんですよね。何故かというと、新しい事を学ぶとか、誰かに何かを教えてもらおうとかいうのは、正直面倒臭いですから、誰しも今更自分の知らない技を自分が覚えて、教えていこうなんて思わないですよね。

でも私の場合、現役中は自分にプライドを持ってやっていましたけれども、人を育てている今も負けたくないですからね。他の先生達に。であれば、今の自分は何をしたらいいだろうかと常に考え、行動しています。

それから、指導者というのは主役が輝いた瞬間に、初めて自分にご褒美がもらえるという特殊な世界なんです。自分は主役じゃないですから、輝くことは出来ないですけれども、でも、自分が育ててきた主役が舞台で輝いた瞬間っていうのは最高の喜びになります。

────その喜びとは、現役時代の喜びとは違うのでしょうか?

全然違いますね。現役時代は喜びましたけれども、どちらかというと達成感というか、それを目標にやっていますから。でも、育てていくっていうのは、本当の意味での喜びで、喜びぐらいじゃ終わらないですよね(笑)。やはり、人を育てるというのは見えない部分が多いですから。何故落ち込んでいるんだろう、何故やる気ないんだろうとか、こちらもいろいろなことを考えるわけじゃないですか。それは胃が痛くなる毎日ですよ。ここ20年位毎日胃薬飲んでいますね。痛くて痛くて。それくらい人を見ているんです。

ただ、そんな状況でも一緒になって懸命に努力し、その子の最高を作っていく。だからこそ、目標達成して喜んでいる子の姿を見ると、こちらとしても何とも言えない気持ちになるんですよ。親心的なものだと思うのですが。

気配り・目配り・心配り

────先程、人を育てるにはまずは信頼関係を築くことが重要だとお話を伺いましたが、その他、指導をする際に気を付けている事等ありますでしょうか?

そうですよね。目配り・気配り・心配りっていう、これは常に自分では意識しています。柔道場は広いですけれども、真反対にいる選手までも遠目で見ているという。これは目配りで、気配りの部分は、見えた瞬間に自分は何をしてあげられるかということなんです。気づいたことがあったら、大声でその選手に向かって指導する。どんなに離れている場所であっても、常に全員を見ながら、瞬間瞬間に必要な時にしっかり声を掛けて行く。それは非常に重要な事なんです。

プラス心配り。心配りっていうのはアフターケアの部分ですね。練習が終わった後に、あの子いつもと違ったな...とか、この言葉伝えられなかったなとか。そういう時は、その子にメールを送ることもします。あとは、僕が教えている大学の子たちなんかは、親元を離れている子が多かったりするので、やはり勝負が近づいてきたり、体調が悪かったり、心が不安になっていたりすると、どうしても一人ぼっちになっていくというパターンが多いんですよ。

かと言って勝負師は弱音を人に言わない性分なので、どうしても自分で処理しようとして、でも結局一人では処理できないという時も選手によってはあるんですね。それをこちらは見逃さないようにして、感じた時には、単に言葉だけではなく、その子が、体調的な部分が関係しているのであれば、何かご飯でも作って渡してあげるとか。

もしくは、「お前は一人じゃないんだぞ」と、お前と一緒に頑張りたいと思っている仲間っているんだぞっていうのを言葉で言うのではなく、行動で感じてもらうということをやってみたり。そういうのも全て指導者の役割の一つだと思いますね。そこが心配りだと思っています。結局"この先生とは一緒に歩いて行けるな"っという感じを持ってもらえてこそだと思うんです。

日々の練習から本番を想定させる

────日々の練習が、大会でよい結果を出す大きな鍵となると思いますが、練習の際に意識して指導されている事等ありますでしょうか。

自分は、"何とかしろ"という言葉をよく使いますね。

────その言葉はどういった時にで使うのでしょうか?

要するに、もうだめだ、もう出来ない、自分には勝てないと思わせないように、"何とかしろ"っと。そこには考えさせるということも含まれているんです。いつもああしろ、こうしろと指示を出していたら、指示待ち人間になってしまうんですね。だから、今ここで何とかしろというんですよ。

自分で考えさせていくことも僕らの役目ですから、「何とかしろ、考えろ」と常に言って、戦いながらも精神的なたくましさと、頭の柔軟性、瞬間的な判断力とか、それを養わさせる為に使います。だから、これは普段の練習中に言います。

────通常"何とかしろ"と言う言葉は、何かあった時に使うイメージがありますが。

そうですね。試合中だったら、間に合わないですからね。本番の時に力が出るように、そして、指導者がいなくても自分で戦えるために普段の練習から言っておくことが重要なんです。本番っていうのは一発勝負ですから、その時に何とか出来る人財を作り上げるのが私達指導者の役目です。

柔道は勝負事ですから、相手だって必死ですよ。必死な相手をそう簡単に思い通りにすることは出来ないんです。思い通りにいかないものを何とかするのが勝負の世界ですから。何とかできると思ってやっていたら、それこそ何とか出来ない瞬間が多すぎますね(笑)。でも、普段から"何とかしよう、何とかしよう"と考え続けていれば、ここぞという時に何とか出来る瞬間ってあるんですよ。

────人が育つというのは、日々考えることの積み重ねであるということですね。

そうですね。それに教育って教え育てると書きますよね。一回言って出来ない子もいます。でも、出来なかったらまた教えればいいんです。また、出来なくても、また教えればいいんです。そうやって、教えて教えて教えて育てて行くという考え方が私の根本的にあるんです。

自分だって一回教えてもらっただけですぐに出来るのか、という世界ですからね。それは、自分が出来ていることは出来ますよって言えますけれども、他の事で一回教えてもらって100%出来るのかと言われたら、出来ませんっていうのが僕の中の答えなので。だから、人間なのでやろうと思ってもできない事っていっぱいあると。でもそこは、こちらが教えて教えて育てていく、でもその教え方も質が悪かったら、何回教えても、頭に入らないというのもあると思っています。

────それは凄くよく分かります。相手に原因を求める前に、自分の教え方の反省をする事が必要ですよね。なかなか出来ませんが(笑)。

そうですね。でも、私も最初からそういう対応ができたわけではありませんから。いくら教えても思い通りにいかないとか、選手の調子がいいときもあれば悪いときもある。ですから、指導者側が柔軟な心を持つことが重要だと思っているんです。

それに、私は"先生"と呼ばれるのであれば、最低限呼ばれる責任とか、呼ばれる礼儀とかを自分を養いながら持っておくことが重要で、それが出来る人が先生と呼ばれてもいいと思っています。

"指導者として重要なこととは何か..."前編では教育に対する考え方や取り組みをお聞きしました。後編では、人の意識を変える為に、どのような指導方法をしているのか具体的にお話をお伺いします。

インタビュー後記

"自分の役目を考えれば、おのずと自分のポジションがどこにあるのかが分かると思います。"という古賀さんのお言葉はインタビューをしていた中でも、非常に印象に残っています。プレイヤーとしての役割を捨て切れず、なかなか管理職への切り替えが出来ないという話は私たちもよく耳にします。それは、短期間で数字や成果を上げることが求められていたり、今までのプレーヤーとしての手慣れた仕事の仕方・やり方の方が都合がよく、一から人を指導・指示することで、目標達成をすることへの不安や思い通りにいかない事等があるからだと思われます。しかし、人(部下)を動かして成果を上げることが管理職の本来の役割です。今回の古賀さんのお話を通じて、改めて役割を再認識し、やるべき事を明確にすることの大切さを学びました。

*続きは後編でどうぞ。

第二回【育成の瞬間】指導者の役割は選手を輝かせること-後編

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。