-

風鈴職人

篠原 儀治さん

"人の育成に最も重要なことは?"第3回目にご登場いただくのは、江戸川区無形文化財保有者で風鈴職人の篠原儀治さんです。江戸風鈴の名付け親であり、海外でも職人芸の披露を重ねる他、江戸川区の小学校を対象に職業体験を行う等、多くの人々に伝統芸能を広めていらっしゃいます。職人として、また、師匠として、お弟子さんを育てていられる篠原さんに"伝統工芸を後世に伝える為の育成方法"について詳しくお話をお伺いしました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

篠原 儀治(YOSHIHARU SHINOHARA)

1924年生まれ。幼いころより、父篠原又平にガラス風鈴作りを学ぶ。57年江戸川区無形文化財認定。16年東京都名誉都民の称号を受章。

篠原風鈴本舗(http://www.edofurin.com/)

東京でただ一軒、江戸時代から伝わる江戸風鈴を作っている風鈴屋

-

伝統工芸品に興味を持たせる

────現在、小学生向けに職人の職業体験等を行っていると伺っていますが。

江戸川区は人口が67万人いて、小学校が73校あるんです。それでまず、教育委員会へ行きまして、子ども達が10歳になったら職人の生活を見せる機会を作ってくれないかとお願いしに行ったんです。何故10歳かというと。私が10歳の時には風鈴屋の子どもでしたから、当然風鈴屋をやるつもりでした。でもある時、映画を見に行ったんですね。そしたら、ターザンが出てきて、密猟する人達をやっつけちゃうんですよ。それに感動して、それでアフリカ行こう!って思ったのが、私が10歳の時なんです。

物事や将来の考えが付く頃って小学生の時。その時に職人の生きざまを見せて、自分の進む道を決める手伝いができたらと思いまして。それに、将来の職人もそこから生まれてくれれば良いですよね。ただ、この職人も馬鹿じゃ出来ないんですよ。よく、親御さんに「うちの子馬鹿だから何の職人にした方がいいでしょうか」って言われるんですが、今は昔と違ってそういう考え方だと子どもさんが可哀想。それに、個人で働く職人は売る技術も身につけなくちゃいけないから、今後は大学行って教養を付けたそういった職人さんが多くなるんじゃないかと思いますね。

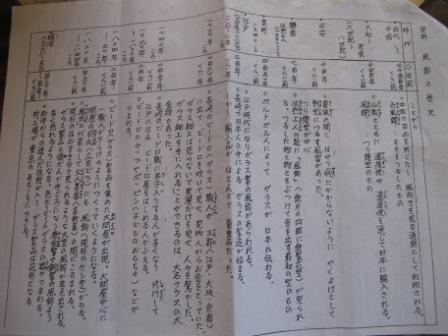

※左:吹きガラスの実演風景、右:絵付けの作業台

────職人さんも技術だけでは食べていけない時代。これからは、きちんとした考えを持ち、戦略的に商売が出来るようにならなくてはいけないということですね。篠原さんは海外で展示会等もされていると伺っておりますが、それも売る技術の一つでしょうか。

そうですね。日本で売れなくなってきたのなら、売れる所に持って行って売る。でも、外国へ風鈴を持って行っても雑音としてみられちゃうんですよ。だから、アメリカへ風鈴を持って行った時に風鈴の色に意味を付けたんですね。赤は太陽。太陽だから、妖怪とかお化けが寄って来ないとういう魔よけ用。黄色は、マネーで金運。緑色は健康。グリーンがあれば酸素がある。そうすると健康で病気にならないという風に。それで、その翌年にアメリカへ行ったら、クリスマスのツリーにぶら下げてたんです。これは大成功ですよね(笑)。

────いくら技術があっても、買ってくれる人がいなければ、商売としては成り立たちません。しかし、そこに篠原さんは新たな意味づけをし、需要を作ったということですね。それは、風鈴のよさを伝え、新たな消費者を育てているということにも繋がりますね。

はい。買ってくれる人、興味を持つ人を増やすんですよ。ただ、その為には、いろんなことに挑戦することが重要なんです。出る杭になって、ドンドンドンドン頭を叩かれるんですね。出る杭になると世間も見えてきますから。人間は七転び八起きじゃない。失敗してもいいんです。頭をたたかれ続けて、そのうちに良いものが見つかってくるわけで。だから、どんな時も沈んじゃダメなんです。そういう風にうちの若いもんにもいつも言っています。

常に柔軟な考え方をする

────いろいろと挑戦する中で、大変だった経験等ありますでしょうか。

いっぱいありますよ(笑)。昔、絵具屋さんに絵具を買いにいったら、「お金あるのか」って言われて。「ある」って言ったんだけど、「絵具はあるが、お前に売る絵具は無いよ」っと言われたことがありましてね。その時は、本当にがくんと来ました。でも、だったらそこの絵具なんて使わないぞ。と考え直し色々とタウンページで調べて、絵具を作ってくれる人を探したんです。そしたら、凄く良くて、他にも全然売っていない絵具を手にする事が出来たんです。世の中にはそういう手助けしてくれる人もいる。だから、へっこんじゃいけないんですよ。前へ前へ進んで行かなくちゃいけない。

────考え方の転換ですね。しかし、今の子たちは打たれ弱いといわれていますが。

それは、自分が大変だと思うから落ち込んじゃうんでしょう。よく、私もビジネスマンや学校の生徒達の前で話をする機会があるんですけれども、『人間恥を欠いても、欲は忘れるな』と言っています。自分から、積極的に行動しなさいと。結局、待っているだけ、人が何とかしてくれると思うからダメなんです。私は、親の会社が火事になり倒産したこともあり、本当に大変な経験もいっぱいしました。でも、だからこそ生きて行く為にいろんな事に挑戦して来たんですね。

例えば、昔、露店をやっていたこともありましてね。本当は、露店商に入らなければ出来ないんですけれども、渋谷から多摩川までを仕切っている親方がいて、面識もなかったのですが「何かお手伝いありますか」と電話をしたんです。そしたら、「配達してもらいたいものがあるけど、運送屋はいっぱいいる」と。だから、私は「タダでやります」と言ったんです。その代り条件をだして「私の風鈴が売れる場所を1カ所作って下さい」ってお願いしたんです。親方が紹介する場所って、大体ものが売れる場所なんですよ。一晩やって300万円売れる場所もありました。結局それを10年やりましたよ。

そういうこともいろいろやって食べて来たんです。そして、私はそういう姿をどんどんと若い人に見せてきたんです。私の考え方、そして、実際に行動する姿を見せることによって、親方の真似すればご飯が食べられるという見本になろうとね。

────率先垂範で口で言うのではなく、自身の背中を見せる教育を長年して来られたということですね。最後に今後についてお伺いできますでしょうか。

メロディ風鈴を作りたいと思っています。今、日本では音の文化が無くなっています。40年くらい前に風鈴の音も"騒音公害だ"とやり玉にあげられたこともあります。でもそれは、音の響きが、一方的だからだと思います。巫女が鈴を鳴らす、あれは一方的な音ですよね。あれにメロディがあったら、音を楽しむ音楽になります。ここを触ると"ド"とか"レ"とか"ミ"とか。そういった風鈴を作りたいと思います。

────伝統工芸を伝承するということについてはどうお考えでしょうか。

私は、昔からのやり方を変えない、考え方を変えない伝統を良しとしないんです。もちろん、それをお客さんが望んでいるのならいいのですが、文化は人が希望するのもに変わって行くわけですから。だったら、職人も私はこれは出来ますが、これは出来ませんというのではなく、ドンドン開発して行くといいですよね。うちの風鈴だと私が作ると1個1000円いくら、でも孫が作ると1個3万円なんです(笑)。

────篠原さんは江戸川区無形文化財産保有者ですよね。それなのにお孫さんの方が高い商品を作られるんですか。

そういうことなんです。それだけ、今の需要に合っているということなんです。ただ、おもちゃになってはいけないと思いますね。私が、江戸風鈴と名付けたのですが、それまでは、風鈴はタウンページでおもちゃの欄に載っていたんです。でも、違うよと。そこから引っ張り出して、伝統工芸品だよと。だから、もとのものを残しながら、何かを変えて行くようにする。あまりにも変え過ぎてしまうと自滅します。お客さんも先入観がありますからね。ただ、お客様が三角の風鈴を欲しいと言えば、そこからは作ってもいいということです。「もちろん作れますよ」と堂々とね(笑)。

────職人には自由な発想と、時代の流れを読む力が必要なんですね。しかも、それらは、言葉で教えるのではなく、自身で考えさせる事がこれからの職人達にとっては重要だということがよくわかりました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー後記

自らの後ろ姿を見せて育てる...。

今回お話をお伺いした篠原さんは、常に職人たちの見本になるように、そして、今後の厳しい時代でも職人たちが生き抜いて行けるようにと頭を使い、身体を使って新しい道を切り開いて来たといいます。

"上司が部下を見抜くには3年かかるが、部下が上司を見抜くのは3日で見抜く"といわれるように、部下はよく上司を見ています。つまり、部下が育たないと嘆く前に、まずは上司である自分の日頃の在り方を見直す必要があるのかもしれません。

篠原さんの取材を通じて、上司の率先垂範こそが部下にとってよい刺激になるのだと改めて実感しました。

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。

-

風鈴職人

篠原 儀治さん

"人の育成に最も重要なことは?"第3回目にご登場いただくのは、江戸川区無形文化財保有者で風鈴職人の篠原儀治さんです。江戸風鈴の名付け親であり、海外でも職人芸の披露を重ねる他、江戸川区の小学校を対象に職業体験を行う等、多くの人々に伝統芸能を広めていらっしゃいます。職人として、また、師匠として、お弟子さんを育てていられる篠原さんに"伝統工芸を後世に伝える為の育成方法"について詳しくお話をお伺いしました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

篠原 儀治(YOSHIHARU SHINOHARA)

1924年生まれ。幼いころより、父篠原又平にガラス風鈴作りを学ぶ。57年江戸川区無形文化財認定。16年東京都名誉都民の称号を受章。

篠原風鈴本舗(http://www.edofurin.com/)

東京でただ一軒、江戸時代から伝わる江戸風鈴を作っている風鈴屋

-

職人の心得

────このたび"人が育つを考察する"では、人の育成について様々な方にお話を伺っております。篠原さんにおかれましては、65年間もの間、伝統工芸品である風鈴作りを一筋に貫き、職人として自らの技術を高め、また、次世代へとその技術を伝承していると伺っております。今回は、是非とも、伝統工芸を伝えるという観点から人の育成についてお話をお伺いできればと思います。

そうですね...。人を育てるってことは、自分が倒れた時とかに誰かに任せられるという体制を作ることですね。特に、伝承されてきた技術は、無くしてしまうのはもったいない。昔は、親が職人だと、子は小さい時から仕事を見て育って、その技術を継いだりもしてましたが、最近はあまり子どもが後を継がなくなってしまいましたよね。

うちのせがれも中学の頃から手伝いをしていて、大学の頃には何でも出来るようになっていましたが、法律学部の法律学科を卒業して司法試験を受けたりしていましてね。結局、何度か受けてダメでそれで風鈴屋さんになったんです。正直、後継者が出来て良かったと思ってます。それに、今はその息子の娘、つまり、私の孫も後を継ぎたいと言ってくれているんです。

────現在、風鈴に限らず大抵の物は、大量生産・大量販売によって低価格なものが世の中に溢れており、職人の技術、そして生きる道が失われつつあるように思います。しかし、そのような厳しい世界であっても、息子さんやお孫さんは篠原さんの後姿を見て、自分も職人を目指そうと思ったということですよね。

そうでしょうね。でも、私の教え方は厳しいですよ。孫は女ばっかり3人だったんだけど、そのうち2人が今風鈴を作っているんですね。それに弟子もいますが、私が人を育てる時に思うのは、仕事を持っている職人は強いということですね。人から仕事を貰っている人は弱い。だから、人から仕事を貰って食わしてもらっているような職人ではダメなんですよ。自分で仕事を作らなくちゃ。それには、まず、手を動かす。口なんて動かすなと言っています。うちは、みんな見習いです。見て習うんですよ。学校じゃないんだから。

────職人を育てる上で重要なことは何だと思いますか。

一番は人の欠点。その人の悪いところを認めてやることだと思います。それは、「お前、これが弱いな」なんて言わないんです。ほったらかしにしておくんですね。そうすると、最後には自分で気づく。それが大事なんです。だから、こっちから言ってはいけない。こっちは黙って見ているだけなんです。

それから2番目は、職人はうぬぼれが強いから、そのうぬぼれを無くさせること。その為に、「お前みたいな不器用な奴はうちの仕事は出来ないよ」というんです。まずは不器用であること。これを認めさせるんですね。みんな職人になるくらいだから"俺は何でもできる""器用だ"って思っている人が多いんです。でも、器用な人は器用貧乏って言ってね、仕事が長く続かないんですよ。ちょこっと仕事を覚えると、どこかに行っちゃう。他に行ったらもっといい仕事があると思ってる。そんなことではダメ。だから、徹底的に"お前は仕事が出来ない"ということを常に言葉にして、わからせてあげるんですよ。

────仕事はある程度の時間を費やしていると"慣れ"で出来てしまいます。それを、自分は仕事が出来ると勘違いしてしまうということはよくあると思います。そのことが、成長を妨げることに繋がってしまうということなんですね。

人間ってうぬぼれが強いんだよ。だから、みんなピリピリしてる。自分は出来ているのにって。上司とケンカするのもうぬぼれが強いからなんだよね。これはなかなか、無くならない。自分は不器用だと常に意識していないと。

それから、3つ目は、なるべく仕事を休まないこと。一日仕事を休んで家に居たってたいしたことなんてやってないんだよ。そうするといつか怠け者になっちゃう。年中そんなことの繰り返しになるわけですよ。

一人立ちできる職人を育てる

────常に仕事のことを考え、自身を知ることで成長するということでしょうか。

そうです。それから、私には、仕事に臨む時に大事にしていることが3つあるんです。"3惚れ"って言うんですけれど、1つ目は、土地に惚れるということ。自分が仕事をしている土地にどういった歴史があるのか、自分が住んでいる場所はどういう場所か調べてみるんですね。今自分が商売をしてる土地がどういうところなのかを知っていくと愛着も湧きますよね。それがその土地で商売をするには大事なんです。

そして、2つ目は仕事に惚れる。仕事に惚れるっていうのは、自分のやっている仕事をよく知る事。40年頃前だったかな、ある男が来て「風鈴はうちのおやじが作ったものだから、お宅で年間何万個作っているかわからないけど、1個に付き○○円払って下さい」って言われたんですね。でも、話を聞いてすぐにたかりだと分かりました。

それは、私が風鈴の歴史について自分でいろいろ調べていたから知っていたんです。自分の仕事に惚れること。それは、自分がやっている仕事をどれだけ知っているかですね。分かって仕事をしているのと、知らないで仕事をしているのでは、取り組む姿勢も変わりますからね。これもまた重要な考え方です。それに、仕事の歴史を調べてみると本当に面白い。私は、いろいろ調べて風鈴の年表なんかも作りましたよ。

※篠原さん作:風鈴の歴史をまとめた年表

そして、3つ目は母ちゃんに惚れること。子どもに批判される様な父親だったら、家庭はめちゃくちゃです。そんな状態だと仕事も頑張れない。だから、子どもに尊敬される父親じゃなくちゃいけない。それにはまず母ちゃんをどんどん褒めることが重要なんです。そうすると、母ちゃんが子どもに「お父さんがこれだけ働いているからあなた達はご飯が食べられるのよ」と。父親を尊敬する子どもを育ててくれるんです。そうなると、自分も仕事に対して今まで以上に頑張って向き合えるんです。だから、私はこの3つを弟子たちに教え込むんです。

────技術を教えるというよりも、考え方や仕事をするうえで、何が重要かを教えて行くのですね。

昔の職人は、物を作っていれば売れた時代でしょ。でも、今は違います。腕は良くても売る方法が分からなかったら、売れないんだよ。だから、私は、職人としての考えや、作ったものをお金に変えることも教えていますよ。うちの若いものには積極的にデパートに行ってもらってます。そこで自ら売る、売る為にはどうするかを考えるという経験も重要ですから。私は、うちの若いやつらにはすぐに独立出来る力を付けさせたいと思っていますので。

────仕事を教え込んだ人財に関しては、抱え込みたいという考えが強くなるというお話を、よく耳にしますが。

職人の世界でも「ここまで育てたのに辞められたら困る」って言う話をあちこちで聞きます。でも、私はそうじゃない。そんな考え方じゃ人は育たないんですよ。うちなんか商品が置いてある陳列棚のケースの中に、"ガラスの原料はこうです。これとこれを混ぜるとこういう色になります"と全部オープンにしているんですね。普通はこれ秘密です。でも、材料や技術は秘密にしていたらダメなんですよ。

ガラス業界も代用品が多くなってきていますよね。だからこそ、ガラスの価値を高めなくちゃいけないし、人も優秀な人財を育てていかなくちゃいけない。であれば、秘密事項にするのではなく、みんなで共有してより良いものを作っていかなくちゃいけない。だから、私は、ガラス屋同士で学会を作ろうじゃないかと言っているんです。そういうことをしないと人も業界も伸びませんから。

人を育てるには、まず構えから。自身や周りの環境を見直すことが重要と話して下さった篠原さん。後編では、"篠原さんの職人としての経験から我々が学ぶべきこと"についてお話をお伺いしました。

インタビュー後記

今回篠原さんのお話を伺いし、人が育つ上で重要なことは、自分の至らなさ、未熟さをきちんと理解させることにあると痛感しました。

自分は"出来ている"という"うぬぼれ"こそが、自身の成長を遅らせ、常に謙虚で、勤勉な姿勢で取り組む事、そのことこそが人を成長させる。然しながら、それらは教えられるものではなく、自ら気づくもの...。

現在、企業や学校、子どもへの教育でも、一から丁寧に教えることが良しとされ、自ら考えることが少なくなっているように思います。しかし、それでは自ら考え、努力し、新たな気付きを得る貴重な経験を奪っているのと同じことになります。時間はかかりますが、自ら気づかせること。この経験こそが、高い納得感や深い理解に繋がるのではないでしょうか。

篠原さんの「黙って見ているだけなんです」という言葉が心に響きます。

*続きは後編でどうぞ。

第三回【育成の瞬間】背中を見せる教育方法-後編

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。