-

伝説の教師

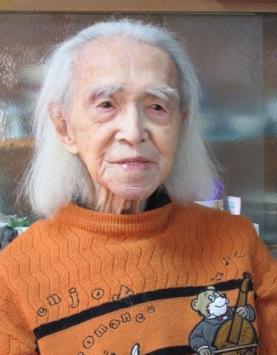

橋本 武さん(99歳)

"私立は公立の格下"と見られていた頃、無名だった私立灘高校を東大合格者数日本一にまで導いたといわれる橋本武さん。しかし、お話を伺うと「彼らを育てたというよりは、彼らが育っていったんですよ。人が育つのに重要なことは、押し付けではなく興味を持たせ、物事を深く調べるというきっかけを作ることです」とおっしゃいます。今回は、伝説の教師に教育についてお話をお伺いしました。

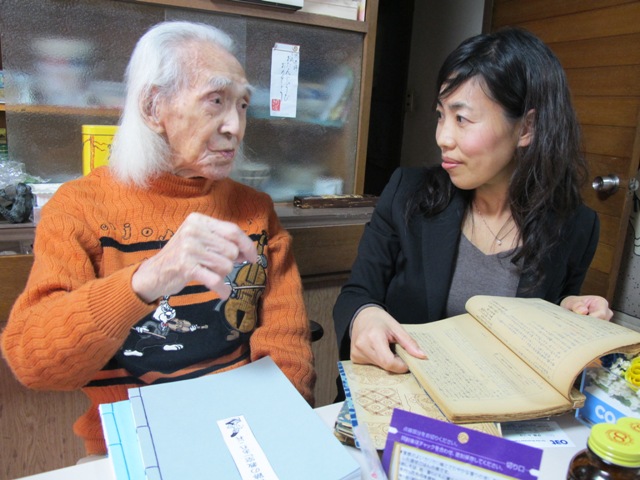

(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

【プロフィール】

橋本 武(TAKESHI HASHIMOTO)

1912年京都府生まれ。昭和9年私立灘中学に赴任、昭和25年から中学の現代国語に検定教科書を用いず、岩波文庫の『銀の匙』(中勘助著)一冊を三年かけて読み込むという特殊な授業を展開。昭和59年の退職まで、50年にわたり灘の教壇に立ち続けた。その変わった教育スタイルで2011年秋、イグ・ノーベル賞日本版を受賞。

教え子は、故・遠藤周作氏や現神奈川県知事黒岩祐治氏を始め、各界の第一線で活躍をしている。興味をもたせる

『銀の匙』をスタートさせた年の一番初めの授業の一時間目に生徒に"国語が好きか"と質問をしたところ、好きだというのが5%くらい、嫌いだといったのは5%、あとの90%は好きでも嫌いでもない。国語の授業があるから仕方なしにやってるんだという程度だったそうです。しかし、学年の終わりに同じ質問をしたところ、嫌いだというのはやっぱり5%、ところが、あとの95%は好きに変わっていたといいます。「好きでも嫌いでもなかったのが、好きになった。それは、作品の中に入り込んで、主人公と一緒に成長する。分からなければ、先生と一緒になって調べる。調べることが身につくから、普段でも分からないことがあると積極的に本を見るようになる。それが、自分から遊ぶ感覚で学ぶということですよ」と、橋本さん。

また、授業では『銀の匙』の知識だけに偏らないよう、毎月『銀の匙』と同じ出版社の岩波文庫を指定して、課題を出し、生徒に読ませたといいます。その際、読んだ証に本のあらすじを原稿用紙2枚程度にまとめなさい。まとめるだけではなく感想を、どこの部分に感動したとか、どこの考え方が素晴らしいとか、こんな考え方には賛成できないとか、自分の思ったことをなんでも自由に書きなさいと。しかも、そこでは「宿題をしてくれば、平常点は満点です。上手に書こうと下手に書こうと賛成意見をいおうと反対意見をいおうと、自分の思った通り答えが書いてあれば、満点です。そうすると彼らは、こんなこと書いて点が引かれないかな、悪い点付けられたらたまらん。なんて気にする必要はなくて、思ったことが書ける。だから、あれも読み、これも読みってするんです。そうしているうちに、本に興味が湧いてきます。こうしていると、本を通して世の中を見たり、人間を見たりする目が広がっていく。そういったことを繰り返し行うことで、興味を持たせていくんです。だから、興味があれば自ら育つんですよ」。続けて橋本さんは語ります。「自然に遊んでいるつもりだけど、最終的にはちゃんと勉強になる。そうやって自然に仕向けていくことがプロの教師のやり方だと思っています」と。

しかし、「それをやらせる。それはもう大変な時間と労働ですね(笑)自分ではじめに本を読んで、この本は薦められるってものじゃないといけないし、書いてきた作文を読まなくちゃなりませんよ。でも、今頃になってね、生徒があの時の先生大変だったろうなあって思う。といってくれるようになった。その時は分からんで、宿題をいろいろいわれる。本を読まなくちゃいけない。まあ自分からはやるけれども、読まされているわけですからね。『銀の匙』の授業だって、生徒は他のことは知りませんから、こういう授業なんだなあってやっている。でも、社会へ出て自分が仕事をしたり、自分がモノを書いたりなんかした時に始めて分かる。それでいいんです。」

銀の匙再び

2011年6月橋本さんは、98歳で灘校での特別授業「土曜講座」にて再び教壇に立ち、27年ぶりに『銀の匙』の授業を行うこととなります。小学館が土曜講座の枠を2時間空けてくれて実現した企画だったそうです。当日はNHKや新聞・雑誌など16のメディアが全国から集まったといいます。「いい加減なことをやれば、『奇跡の教室』なんて言われていても、あんな程度のことかって、小学館の顔も潰れるし、私が50年やってきたこともダメになってしまう。ああ~さすがだなって思われなければ、浮かばれない。小学館の顔も立ちませんよ。気分的にとてもしんどかった」と橋本さん。

授業は『遊ぶ感覚で学ぶとは』をテーマに話をし、高い評価を受けたそうです。

現在の公式だけの詰め込み教育、そして、ゆとり教育の影響は、学校の中だけに留まらず、社会・ビジネスの世界でも大きな問題となっています。答えを欲しがる社員、与えられることに慣れてしまっている、また、ちょっとのことですぐに心が折れてしまう社員。それらの点についてお話をお伺いすると「教育って言うのは、叩いて、詰め込むんじゃなくて、生徒の能力を引き出していって、自分でやっていく力をつけて行かなかったら本当の教育じゃない。いわゆる、ゆとり教育っていうのは、その逆で、遊ばせてしまった。ゆとりっていうのはそんなもんじゃないんですよ。水準以上のことをやっているからゆとりが生じてくる。それなのに、そういう考え方を全然無視してしまって、遊ばせるのがゆとりだと思っている。それから、昔はね教育者のことを聖職者といっていたでしょ。今は労働者になっていますよね。昔の教育者は塾をやったような情熱家です。今の塾ではなく、昔の塾ですよ。今の塾は情熱はあるかもしれないけど、詰め込みすぎる。昔の吉田松陰さんの松下村塾(※)だとかは、人間づくり、人と人との交わりを大切にしていました。これはいい加減なもんじゃないですよ。今はそれが薄れてきている」と橋本さん。

(※)松下村塾(しょうかそんじゅく):江戸時代末期(幕末)に長州藩士の吉田松陰が講義した私塾。

橋本さんのお話を伺っていると、時代の流れ、経済の豊かさとともに、人との関わりの希薄さが進み、それらが時代を担う子どもたちの教育の現場にも影響が出ているということを目のあたりにします。今後の学校教育・ビジネスマンへの教育はどうあるべきかを根本から考える時に来ていると痛感します。

橋本さんへの最後の質問 ――生まれ変わってもまた教育者になりたいですか?

「また灘で先生がやりたいです。そのときの教材も考えています。今作っているんだけれども、もちろん『銀の匙』で、それはまたちょっと違う切り口で考えています。その教材が出来上がったら、学校に寄付します。そして、何十年か後、それを見た若い教師が『銀の匙』面白そうだから、これやってみるか。っていう人がおったら、それは私の生まれ変わりです」と橋本さんは嬉しそうに語ってださいました。

インタビュー後記

お話を伺った橋本さんの授業は、まさに日本の『詰め込み教育』とは全く違うものでした。

教師から一方的に話をされ、それを聞くだけ・覚えるだけになっている現代の授業。また、日本の学校教育には必ず答えが用意されています。

しかし、社会にでれば答えのない問題がたくさんあり、自らの考えで選択しなくてはいけない場面も多々でてきます。

橋本さんが行ったのは、興味を持たせ、詳しく調べるという習慣を作り、自ら答え(見解)を出すことの楽しさ、学ぶということの本当の意味を自然と身につかせたこと。

ゆとり教育・詰め込み教育など、学校教育について現在様々な見解が出され、見直しがされていますが、教育の本質は橋本さんの行った自らヤル気にさせること。教育はその手伝いをすることなのではないかと改めて感じました。

-

伝説の教師

橋本 武さん(99歳)

"私立は公立の格下"と見られていた頃、無名だった私立灘高校を東大合格者数日本一にまで導いたといわれる橋本武さん。しかし、お話を伺うと「彼らを育てたというよりは、彼らが育っていったんですよ。人が育つのに重要なことは、押し付けではなく興味を持たせ、物事を深く調べるというきっかけを作ることです」とおっしゃいます。今回は、伝説の教師に教育についてお話をお伺いしました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)。

【プロフィール】

橋本 武(TAKESHI HASHIMOTO)

1912年京都府生まれ。昭和9年私立灘中学に赴任、昭和25年から中学の現代国語に検定教科書を用いず、岩波文庫の『銀の匙』(中勘助著)一冊を三年かけて読み込むという特殊な授業を展開。昭和59年の退職まで、50年にわたり灘の教壇に立ち続けた。その変わった教育スタイルで2011年秋、イグ・ノーベル賞日本版を受賞。

教え子は、故・遠藤周作氏や現神奈川県知事黒岩祐治氏を始め、各界の第一線で活躍をしている。伝説の授業はこうして生まれた

幼少期は身体が弱く、また9人兄弟の長男として生まれたため、小さな弟妹たちの世話で小学校に入っても机に向かう時間、読書に勤しむ時間は殆ど無かったと語る橋本さん。しかし、小学校3年の国語の授業で、橋本さんの考え方は変わったといいます。

「担当の先生が、教科書ほったらかしで授業中に講談本の話をしてくれましてね。弁慶や真田幸村の話をするんですよ。その話から自分が英雄になりきり、夢中になって追体験する。それが楽しくて、楽しくて」と橋本さん。そこから講談本に興味を持ち、時間を見つけては本を読みあさっていたそうです。橋本さんは"追体験こそが、学ぶ意欲を引き出す"と語ります。その後、学生時代には当時不治の病といわれた腹膜炎にかかったり、実家の事業の破産などで、一度は学問の道から外れそうになりますが、優秀だった橋本さんは、周りからの協力もあり、また、自らの努力によって当時超難関だった東京高等師範学校(※)に合格します。

(※)当時の学制では、5年間の中等学校教育のあと、高等学校3年、大学3年として進学。しかし、家庭の経済状況で進学できない、優秀な学生が聖職に就けるように、学費免除で教育を受けさせる学校。

卒業後は金沢の公立中学に行くはずだったのですが、学校側の事情で、急遽私立の灘中学を薦められ灘での教師生活がスタートします。しかし、灘に赴任して数年、橋本さんはある思いを胸に抱いていたといいます。「生徒にどれだけ自分のやっていることが伝わっているのだろうか。逆に自分が中学生だったときに、先生からどれだけの物を教えてもらったか...。先生自身に対する親しみはあっても、授業の中で、このテキストでこんなことを教えられたなどというのが全然でてこない。いくら自分が一所懸命になっても、生徒の記憶には残らない。卒業したら真っ白になってしまうんだ。そんなことをこれからも毎日毎日繰り返しやっていかなくちゃいけないのか」と。

その後、転機は訪れます。昭和20年、敗戦後の日本では授業再開前にまず教科書の"黒塗り"をさせられたそうです。当時、橋本さんが授業で使用していた中学2年生の国語の教科書の3分の2が"国家主義・戦意昂揚を促進する"とみなされ使用不可になってしまったといいます。「教科書は薄くなるし、紙は悪いし、開けた途端に塗りつぶし、こんなものは教科書に使えない。その時に私は、はっきり決めたんです。『銀の匙』を使って中学3年間で、1冊を読みあげる授業をする」と。

『銀の匙』を選んだ理由を尋ねると「『銀の匙』は、中勘助の先生である夏目漱石が"これは、非常に綺麗な日本語だ"といって絶賛しているんですよ。日本人として、誰知らぬ人がいない大文豪の夏目漱石推薦の文章だから、国語の教材にして文句の出ようがない。そして新聞連載だから、一つ一つの文章の長さが、長からず、短かからずでちょうどいい。それともう一つは、各章に題がついていない。一、二、三と番号が付いているだけ。だから、各章を読み終えた後に自ら題を考え、表題を付けることができる。それに、内容といえば、ひ弱な男の子が好青年へ育っていく。その経過を中学生に当てはめて、生徒が自分と重ねて考えることもできる。自分もこういうことあったなぁとか、自分はこうじゃなかったなと。つまり、内容に溶け込みやすい」といった理由だそうです。

橋本さんは、生涯生徒の心に残る、そして、人生の糧になるようなテキストで授業をやりたい。また、押し付けではなく、生徒が自分の興味を掘り起こして入り込んでいくためには、主人公になりきって読んでいくことが必要だと考えたといいます。それは、橋本さんが小学校の時に経験した"追体験"により、遊びながら学んで行く楽しさを生徒に知ってもらいたいという思いがあったからだといいます。しかし、橋本さんは、その一方で、「結果が出なかったら責任はとる。これは決めていました」と心の内を話してくださいました。

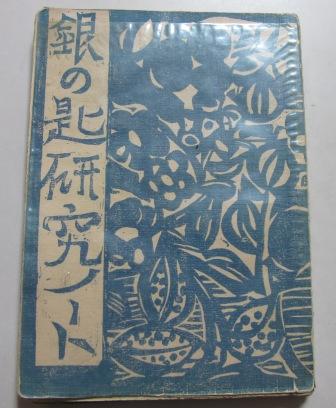

好きだからやれた

しかし、『銀の匙』を教科書に決めたからといって、簡単にできるものではないといいます。「教科書指導要録というのがあるんですよ。この章は時間配当何時間でやりなさい。こういうところが重要だから、こういうところに重点をおいて教えなさいって、そういう細かい指示がしてあって、だから、その教科書導要録を見ていたら、今日の授業ができるんですよ。でも、そういうものがなければ『銀の匙』を教材にするっていっても、どう使ったらいいのかわからない。自分でこの指導要録を作らなくちゃならないんです。だから1年間かかって、"銀の匙研究ノート"を作って、この文章の題はこうだ。内容はこんなことがこんな順序で書かれている。それから、夏目漱石が推薦した美しい日本語が書いてあるところはどこだって。じゃ、そんな言葉を使って、他にどんな表現ができるだろうか。とか言葉の意味だとか、そういうのを調べて作っていました」と橋本さん。

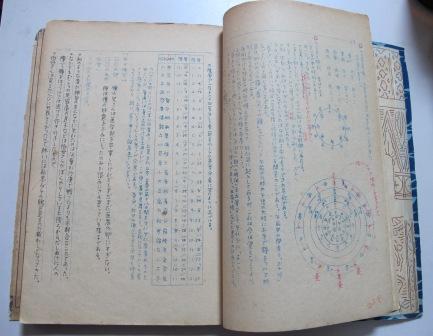

授業の際に使うのは、『銀の匙』と橋本さんが毎回生徒に配るプリント。このプリントはヤスリ板の上に蝋紙を乗せて、一字一字ガリガリと削るそうです。プリントを1枚作るのにも大変な時間がかかり、その作業が身についてしまい、筆でサラサラと文字がかけず、未だにボールペンでも力を入れた角ばった文字しか書けないと言います。

橋本さんが苦労して作ったプリントは、生徒が抱くであろう疑問に答える形で作成しており、『銀の匙』を読み解く上での手助けとなります。毎回、その刷り上がったばかりのプリントを両手いっぱいに抱えて教室に入ると、クラス全員から拍手喝采で迎えられることもあったといいます。しかし、その裏での苦労は計り知れません。学校で遅くまで作業をし、終わらなければ家に持ち帰り朝方まで作業に時間を費やす。その他にも、資料を作るために、自ら莫大な量の本を購入したといいます。しかし、橋本さんは、「自分が好きだからやれた。やりたいと思ったからやれた。"教科書指導要録を基に上からこう進めろ"って、いわゆる教育労働者的なものだったら、とてもじゃないけどやれませんよ。夜中の2時3時までかかろうと、好きだからやれたし、お金を使うことにも何の抵抗もなかった」と語ります。

※実際に授業で使われたプリントをまとめたもの

それを支えていたのは、灘の自由な校風にもあるといいます。新任当初の橋本さんに「この学校を日本一の学校にしたいと考えている」と挨拶した校長の存在もまた大きかったとおっしゃいます。校長先生は、高等師範学校新卒で21歳の橋本さんを"先生も10年もしなくちゃ一人前にはなれないんだ"とだけいって後は、ああしろ、こうしろと細かい指図は一度もせず、影で見守り続けたと言います。「私をよく見ててくれて、任せてくれた。それだけ太っ腹な人だったんだと今になってわかる。」と橋本さん。

橋本さんの『銀の匙』の授業では、主人公の少年が駄菓子を食べるシーンがあれば、神戸のデパートの地下を回ったり、仙台の専門店に手紙で問い合わせをして、『銀の匙』の当時に近いお菓子を人数分集める。また、凧揚げのシーンがあれば、美術の時間を借りて凧を作り、実際に揚げてみる。文中にわからない言葉があれば、その語源を調べたり、その言葉に関連する単語を調べて視野を広げて行く等、本の中の言葉一つから横道にそれていく。そして、主人公の見解や感情を追体験していく授業だったといいます。その遊びのような授業で、どのように生徒は自ら成長をしていったのか――。後編では、橋本さんの教育についての考え方をお伺いしました。

インタビュー後記

伝説の教師と言われる橋本さんとお会いしお話をお伺いすると、99歳になった今でも、趣味も多く、怒った出来事と一つ一つに興味を持ち学んでいるということに驚かされます。

そのきっかけは、小学生の時の追体験にあるといいます。(本文参照)つまり、学ぶことの一番重要なことは、その事柄に自ら興味を持つことだと。

人は興味を持つことから、その事を深く調べ、学ぶことができます。

橋本さんのお話からは、学ぶということは、勉強だけからではなく、世の中の動き、人の感情・考えを受信することで無限に、また日々出来ることなのだと感じました。

忙しい毎日、日々の業務に追われがちですが、常にアンテナを立てる意識をすることで、学ぶチャンスが得られるのだと改めて思いました。

*続きは後編でどうぞ。

第四回【仕事を極めた人の成長プロセス-後編】 教育とは、生徒の能力を引き出すこと