-

OBT協会 特別セミナー、後編の今回はセミナーのレポートをお伝えします。

我々OBT協会は「世の中に、新しいビジネス教育の在り方を問いたい」という強い思いのもと、2001年にこの団体を立ち上げました。産業教育に対して「研修なんて役に立たない」「現実の中では使えない」という見方が多くあります。この仕事に携わるものとして『ビジネス教育や研修というものに対するこれまでの世の中の評価や見方を根底から変えたい』。OBT協会の設立は、この認知そのものを変えなければ、いつまで経っても企業の中で「人財や育成」といった領域が本質的に重点を置かれないという強い危機感があったからです。

以下に、「次世代経営リーダー育成を通じての企業風土の変革」について様々な企業様と取り組んできた経験をもとに、OBT協会代表・及川昭による講演の紹介をさせていただきます。経営戦略と結びついた人財育成とは

<経営リーダーはなぜ育たないのか>

多くの経営トップが、重視する経営課題に「人材育成」を挙げているにも関わらず、経営リーダーはなぜ育たないの か......。OJTの機能不全、研修のパターン化、教育をコストと捉える人財観等々、人財が育たない組織には問題が山積している。その一方で、日本は誰もが経験したことのな い時代に突入し、企業は大きな構造変化に直面している。既存の事業モデルに固執していたのでは、衰退の一途をたどるのみ。新しい成長のシナリオを描ける次世代経営リー ダーの養成が、急務となっている。<経営リーダーを育てるには>

一般的な経営リーダー養成研修に多いのは、アカウンティングやマーケティングなどの知識教育。これらを否定はしないが、経営リーダーには将来に向けて自社を変革して いく力が求められる。真のリーダーを育成するには、自分こそが会社を変革するという強い思いの醸成、経営への積極的な参画意識、そして、良質な考え方や、観点を高める 教育が必要だ。そのためには、経営リーダーとしての適性者を選抜し、経営者の強力なコミットのもとで、少数精鋭に集中的な教育を行うことが、育成の絶対条件といえる。

●ご参加者からの声

「経営陣の意識改革が課題」

「我が社には経営リーダーを育てる教育がない」

「中間管理職に危機意識がない」

「 旧態依然の文化が大きな弊害になっている」

「社内での危機感の共有が急務」

────など、自社の現状や課題を再認識する声が多く寄せられました。あるべき「経営リーダー育成」を、OBT協会はこう考えます

●人財育成は「経営戦略」の一つとして取り組む

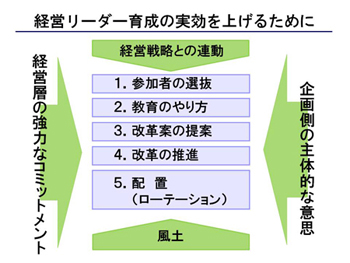

人財の育成という「手段」ではなく「経営戦略」として取り組まなくては、次代を担う経営リーダーを育成することはできません。では、経営戦略に沿った育成とは何か。 次の5つの要諦があると私たちは考えます。

1. 参加者の選抜

適性のある人財を選抜し、「少数精鋭」に適正な教育を集中して行うことが、育成の絶対条件です。2. 教育のやり方

単なる知識の獲得にとどまらず、選抜者のパラダイム転換を促し、良質な考え方や洞察力、経営への参画意識などを醸成する教育が必要で す。3. 改革案の提案

「我が社の経営改革案」などの提言を選抜者に課すことで、「我がこと」「我が社のこと」として学習する姿勢を形成し、視点や吸収力を 高めます。4. 改革の推進

改革案は提言で終わらせず、実際に推進させることが肝要です。それによって自らの思いや当事者意識、経営への参画意識を確固たるものへ と導きます。5. 配置(ローテーション)

経営リーダーとしての能力は、日々の実践を通じて獲得されるもの。関連企業の経営トップを任せる、あるいは海外での活躍の 場を与えるなど、配置転換や上位職務へのアサインによって経験を意図的に提供することは非常に効果的です。そして、何よりもこの一連の流れに対して、経営層が強力にコミットし、人事などの企画側が主体的な意思を持って取り組むことが必要不可欠です。そのため、経営層が中 心となって会社全体で変革を推進することが最も望ましい形となります。

●人財育成を通じて、組織変革を行う

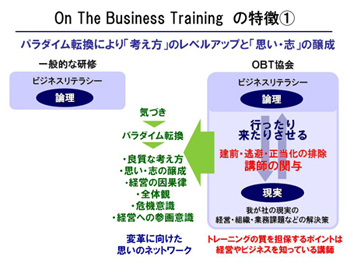

On The Business Trainingの特徴 ①

「考え方」のレベルを高め、

「思い・志」を醸成します

OBT協会のトレーニングは、単なる知識教育では ありません。質の高い「論理や知」を学び、それを鏡にして「我が社の課題」を考える。論理と現実との間を行き来させることで「考え方」のレベルを高め、「自分こそが我 が社を改革する」という「思い・志」を醸成します。そのために、重要となるのが、講師のスキルです。自社の現実の経営や戦略などについて受講者と対峙して議論し、明確 な見解を提示できるスキルを有する講師がトレーニングを手がけ、選抜者を次世代経営リーダーとしての高みに引き上げます。

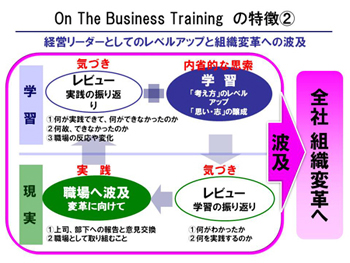

On The Business Trainingの特徴 ②

経営リーダーとしてのレベルアップと、

組織変革への波及

選抜者を育成しても、組織がその芽を摘んだ のでは効力を発揮しません。学習したことをまずは自身でレビューし、そこで得た気づきを職場に報告・意見交換し、職場全体を巻き込んで学習内容を実践する。そして、さ らに実践結果を次回の学習の場に持ち込み、各部門から集まった受講者とレビューする。このサイクルを重ね、経営リーダーとしてのレベルアップと組織変革への波及を同時 に実現します。●変革の火種をつくる

OBT協会では、こうした一連のトレーニングを通じて、受講者の考え方や意識が確実に変化していくという強い手ごたえを感じております。しかし、一方で現場に戻れば、何も変わらない旧態依然とした上司や職場が待っています。そのため、人財育成の成果を経営改革、風土改革に「波及させて」いくには、時間がかかるのが現実です。しかし 、企業が生き残っていくには、新しい視点や考え方を持つ火種となる『母集団』をつくることが必要不可欠となります。一定の母集団が形成されれば、会社全体としても改革 の歯車は必ず回り始めると実感しております。

●最後に

セミナーの後に、参加者の方々よりさまざまな感想をいただきました。

・自分の中にあった教育に対する違和感が、何なのかが見えてきた。

・今日の話を聞い て、自分たちから変わらなくてはいけないと感じた。今後は単なる「教育」ではなく「育成」という観点で人財を育てる必要があると痛感している

────将来に向 けての構想は、外部の人間がつくり上げることはできません。当事者が自ら頭を使って、自分達で答えを出すしかないのです。我々は、そのお手伝いができればと考えており ます。最後に、当日はお忙しい中、そして悪天候の中、足をお運びいただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回から二回に分け、1月、2月に東京・名古屋で開催した

特別セミナーの様子を皆様にお届けします。

今回、前編では「なぜ、私共がセミナーを開催するにいたったか」

その背景をお伝えします。

価格下落 縮む市場 利益率の低下

負のスパイラルを脱し、いかにして新たな成長シナリオを描くか

―住友金属と新日鐵の合併 ―

先日の日経新聞一面に大きく打ち出された見出し。

以前では誰も予想できなかった大型再編、経営統合が相次いでいます。

背景にあるのは大手企業ほど「生き残れるかどうか」、

非常に強い危機感を抱いているという現実。

ましてや、それより規模の小さい企業はなおのこと厳しい。

いまでこそ「グローバル」という言葉を聞かない日はありませんが、

内向き志向に浸っていた影響は大きく、

多くの日本企業は「価格下落 縮む市場 利益率の低下」という

負のスパイラルから脱却できていない状況にあります。

経営陣ですら経験もした事がない競争環境をどの様に生き抜くのか。

当然ですが、この課題を解決するために、秘策や奇策があるわけでは

ありません。

残された道は、結局のところ知恵を持つ「人」でしかない。

視界が利かず、何処を漂っているかもわからない―

物資もつきかかり、船員の士気も低い ―

極めて困難な航海の中、

多くの船員を目的地へ導けるキャプテンがいるかどうか ―

つまり、「新たな成長戦略を描ける経営リーダーが

我が社にどれだけいるかどうか」に、企業の成長はかかっています。

しかし日々の仕事を通じて、企業様からお聞きする声は、

「我が社には人材はいるが、"人財"がいない」というもの。

ひとつ私共が実感している事は、

「"人は大事""人は財産"等という、名目は終わりにして、

本気になってこれから先を戦える人財を育成しなければならい」

という事に、企業様側が気づき始めたという事です。

大変ありがたいことに、今回のセミナーは予想をはるかに上回る

ご応募を頂いたのですが、この事実が何よりも物語っていると思っています。

次回の現場ドキュメント【OBT協会 特別セミナー 後編】では、

セミナーの様子を皆様にお届け致します。