-

株式会社 福島屋

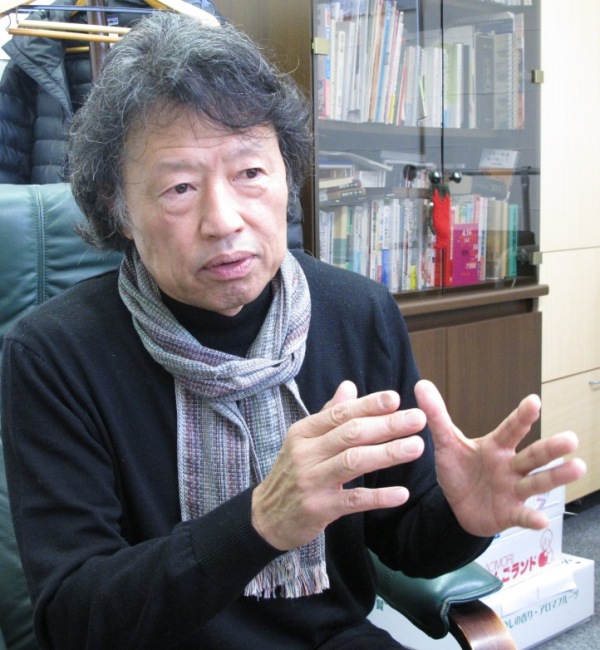

代表取締役会長 福島 徹さん

地域密着、産地密着で40年間黒字経営を続けるスーパー「福島屋」。大手流通が真似のできない売場作りや自然栽培の作物を産地から直接取引し、付加価値を追求。仕事を極めた人たちの成長プロセス最終回では、生きて行く上で必要不可欠な"食"について食のプロ株式会社福島屋 代表取締役会長 福島徹さんにお話を伺いました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

株式会社福島屋 (http://www.fukushimaya.net/index.html)

1971年 有限会社福島屋を東京都羽村で創業。1980年 株式会社福島屋へ変更。無農薬・無肥料で作る自然栽培の米や野菜を積極的に扱い、『旬ではない野菜は売場に置かなくてもよい、売れ筋やナショナルブランドに頼らない』など通常のスーパーマーケットでは考えられないやり方で商圏20キロから顧客を呼び、仕事を始めて以来40年間黒字経営を続けている。

福島 徹(TORU FUKUSHIMA)

大学卒業後、家業のよろず屋を継ぎ、酒屋、コンビニを経て、34歳の時に現在の業態へ。全国の生産者から直接米や野菜を仕入れるなど、農家との距離を縮め、コラボレーションによる福島屋オリジナル商品を数多く開発。食品スーパーマーケット「福島屋」の代表の他、株式会社ユナイト(農・商・工連携ビジネスコンサルティング)代表取締役社長、農業法人「NAFF」の取締役を兼任。著書に「食の理想と現実」(幻冬舎)がある。

食のあるべき姿

今、どれだけの人が朝食をきちんと取っているのだろうか。その中の何割の家庭で味噌汁をインスタントの出汁を使わず、カツオや煮干しの出汁を取って作っているのだろうか。本来の日本は、一つの食事を作るのに多くの手間がかかっていました。然しながら、今の世の中は総インスタント化し、また、食べ物に限らずファーストフード化しています。

「日本人の感性が落ちてきていますね。天然のブリと、養殖のはまちだと、案外天然のブリが嫌われるんですよ」と福島さん。共働きで家事の短縮化や子育ての手助けを狙って出来た商品の裏で、素晴らしき私たちの食文化、そして、日本人の味覚が失われつつあります。

福島さんは続けて語ります。「進歩、成長を目指して行われる研究・開発によって多くの人が幸せになってきたことを否定するつもりはありません。けれど、古いものと新しいものでは常に新しい物の方が価値を持つとされた時代はとっくに終焉しています。しかし、だからといって懐古趣味に走るつもりもないんです。元には戻らないと思うんですが、もう一度、食の原点回帰を目指し基本に戻っていく中で、もう一歩、上に変化出来ると思っているんです。」

現在、福島屋では、料理教室や講習会等を月に20~30回程度催し、若い人たちを中心に基礎的なお赤飯やお味噌汁の作り方を教えているそうです。「これが、結構満員なんですよ。本当は皆、知りたいんですよね」と福島さん。また、福島屋では、食文化の育成にはきちんと整った食材と向き合うことが重要であると考え、店舗に並ぶ青果の8割は福島さんが直接農家の方々に会って厳選したものだけを取り揃えた産地直送品だといいます。

その一方で、農業の世界では"いつでも、どこでも作れる"という慣行栽培(※)が主流であり、たくさんの作物をいっぺんに作り、また保存させる等、一年中好きなものを食べたいと願う消費者のニーズに合わせ、作らざるを得ないのが現状です。然しながら福島さんは「食べ物には旬がある。それは、もう食べ物の原理原則なんです。だから、商品はなくなったら、売れ切れたら終わりなんですよ。それなのに、年中同じ物が同じ味で食べられる、味の均一化が求められています。本来、味の均一というのは、モノを作るということに対して、徹底的に追及していけば常に高いレベルの物が出来上がるということであって、同じモノを作るってことが目的ではないんですよ。だから、僕は、いつでも食べられる食べ物ではなく、旬の昔ながらの貴重な味を高いレベルの状態で残していきたいと思っています。誰かが売り続けないと、伝統の野菜もやがて消えてしまいます」。

(※)慣行栽培:一般に売られている物の作られ方。農薬・化学肥料を用いて栽培する。

福島さん自身、農家の方々と出会い、自然に触れることによって、様々な事を学び食の大切さに気付いたと言います。その為、現在も月に2~5回は全国各地の農地へ自ら足を運び、自然と触れ合い、感性を磨きつつ、きらきら輝くダイヤモンドの原石のような生産者さんたちを探し歩いています。

食から日本を考える

昔は農薬など使わなくても様々な作物が取れていました。然しながら、現代では、殆どの作物に農薬を使っています。その為、様々な部分でバランスが崩れてきてしまっているといいます。

野菜はバランスを欠くと虫が来ます。化学肥料をたくさん与えると硝酸性窒素が増え、虫がドンドン来てしまう。虫は窒素を食べに来るのだそうです。害虫が発生するのは、偏りがあるということ。それは仕事や社会でも同じことだと福島さんは言います。「僕は若い頃、トラブルに巻き込まれる状況が多くありました。でもその時は、僕の心が乱れているんですね。自分が少しずるい考え方を持っていたりとか、なんとなくスルーして楽しようとか。そうするといろんなもののバランスが崩れ、良くない事が起こる」。また、それは我々の身体でも同じことだと言います。身体が病気になったりするのは全てバランスを欠いているから。福島さんは語ります「結局、人間はこういったもので生かされているですよね。最終的には医食同源なんだと思います。医療に頼るのではなく、命の源となる食を正しく摂取し、病気にならない身体を作ることが重要なんです」と。また、稲作に始まり、酒、味噌、醤油、酢という発酵技術、そして、自然の恵みを上手に取り入れた、世界が注目する健康的な食文化であることを私たち日本人が再認識するべきだと。然しながら、日本では最近、物を"必要以上に足す"方向に考え方が流れてきています。

「例えば、料理人は自己顕示欲を出すと調味料を足し、素材本来の味を変えたがる。足すことにより、本来の自然な風味がどんどんかすんでしまい最終的には失われてしまうんです。本来の良さを出すのであれば、"まず余分なものを取り除くこと"食材をあれこれいじくり回すのではなく、素材の雑味を引き算することなんですよ」と福島さん。お話をお伺いし、この考え方は料理だけではなくビジネスにも当てはまると思いました。"選択と集中"と言われるように、まず、余分な物を捨てていき、最終的に本当に必要な物を明確にしていくこと。福島さんは食を通じ、本来の自然の素晴らしさはもちろんのこと、"人が生きる"また"仕事とは"ということを全身で感じているように思います。

最後に、福島さんにとって、『食を通じて成し遂げたいこと』を伺ったところ、

「新しい価値の創造などという大それたことではなく、本質を見極めて、根本的に人間が生まれ持った本能や本性を呼び戻し、"自然体感性(※)"を養うお手伝いですね。私は食品という自然物と人間という自然物が、本質的なコミュニケーションを成立させる関係を作りたいと思っています。食は身体を作り、身体は精神を支えてくれます。だからこそ毎日の食を見直せば、豊かな心を育むことが出来る。食べる前の"いただきます"という言葉には"感謝"の気持ちが、食べ終えた後の"ごちそうさま"という言葉には"ありがとう"という気持ちが込められています。そして、美味しいものを食べて、"美味しい"って思えたら、それらを感じられるだけで幸せなことだと思います。皆さん、忙しい中なので、毎回そういった食卓でなくてもいい。週に1回でもいいので、きちんと環境を整え、食卓を整えられたら"何事もないこと、健康であること"の重要性を改めて噛み締めることが出来ると思うんです。だから、僕はそういった幸せづくりのお手伝いをしたいと考えています」(※)自然体感性:福島さんが作った造語。自然体の感性であらゆるものと交流・交感するイメージ。

今、食の安全・安心が見直されつつあり、農家の中でも、化学農法から自然栽培へと転換される農家も出てきています。然しながら、一旦始めた化学農法の土地はすぐに自然には戻りません。また、自然に戻っても安定供給までの苦労や販売ルートの問題等々、課題は山積みであるといいます。しかし、それは生産者だけの問題にあらず、私たち消費者側の認識の薄さも問題でもあると改めて感じました。福島原発や農薬、産地偽装問題もあり、今、食に対する消費者の意識が変わってきています。安心・安全だと思っていたものの前提が崩れ、何が安全で、何が危険か分からない状態に不安を抱えています。それは、今まで私たちがあまりにも食に対し無関心だったことが要因であると考えられます。毎回の食事によって身体は作られているということを思えば、消費者である私たちがもっと関心を持ち、食への意識、ひいては日本の農業を変えていかなければいけないと考える必要があるように思います。それには、まず、日々の食卓を見直し、整える機会を作ること、もっと食を意識することから始まるのだと、改めて感じました。

インタビュー後記

福島さんは、食から多くの事を学んだと話してくださいました。

然しながら、同じものを見ても、学べる人と学べない人がいます。では、その違いはどこにあるのでしょうか。OBT協会では、それは興味・関心の差だと考えます。興味・関心があるから、同じものを見ても人より多くの物に目が行く、目についた物に対し、自ら学習しようと行動する。では、その興味・関心の差とは何かというと、それは思いの差だと思います。自らのあるべき姿、こうなりたいと考える目標に到達する為に、何が必要が、何を学ばなくてはいけないか、その為に常にアンテナを立て、情報を収集する姿勢。つまり、"意欲"や"思い"といった、強い意思がなければ、自ら学ぶこということは出来ないのかもしれません。

今更ながら、学ぶということは、"自学・自育である"と改めて痛感しました。

2012年3月アーカイブ

-

株式会社 福島屋

代表取締役会長 福島 徹さん

地域密着、産地密着で40年間黒字経営を続けるスーパー「福島屋」。大手流通が真似のできない売場作りや自然栽培の作物を産地から直接取引し、付加価値を追求。仕事を極めた人たちの成長プロセス最終回では、生きて行く上で必要不可欠な"食"について食のプロ株式会社福島屋 代表取締役会長 福島徹さんにお話を伺いました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

株式会社福島屋 (http://www.fukushimaya.net/index.html)

1971年 有限会社福島屋を東京都羽村で創業。1980年 株式会社福島屋へ変更。無農薬・無肥料で作る自然栽培の米や野菜を積極的に扱い、『旬ではない野菜は売場に置かなくてもよい、売れ筋やナショナルブランドに頼らない』など通常のスーパーマーケットでは考えられないやり方で商圏20キロから顧客を呼び、仕事を始めて以来40年間黒字経営を続けている。

福島 徹(TORU FUKUSHIMA)

大学卒業後、家業のよろず屋を継ぎ、酒屋、コンビニを経て、34歳の時に現在の業態へ。全国の生産者から直接米や野菜を仕入れるなど、農家との距離を縮め、コラボレーションによる福島屋オリジナル商品を数多く開発。食品スーパーマーケット「福島屋」の代表の他、株式会社ユナイト(農・商・工連携ビジネスコンサルティング)代表取締役社長、農業法人「NAFF」の取締役を兼任。著書に「食の理想と現実」(幻冬舎)がある。

商売から学んだこと

福島屋の店舗に入ると、明るい店内には新鮮な果物・野菜が多く並んでいます。殆どの青果物には、生産者の顔が分かるよう写真やその作物に対しての丁寧な説明(POP)があり、目を引きます。また、同店では日本でまだあまり重要視されていない、硝酸態窒素(※)の測定を独自に行い、表示するなど、安心・安全・美味しいをコンセプトに食を提供しています。

(※)硝酸態窒素:体内で亜硝酸やニトロソアミン体に変換された場合、メトヘモグロビン血症、発癌、生殖機能の障害といった健康被害を引き起こすと考えられている。

「私は、正しい商品を吟味してお店に並べることで、商業の在り方を作り、そこから最適な報酬を得るという意味で自らを"商業家"と名乗っています」と語る福島さん。職業分類からすれば、"商人"ですが、これらの言葉にはどこかお金優先のイメージが込められ、商売の軸にあるのが金儲けだと連想させるからだといいます。「"農家""画家""小説家"のような言い方から連想しています。また、食を提供する人間が最も大切にしなければならないのが"信用"です。だから、お金儲けのプロではなく、創意工夫で報酬を頂くという意味なんです」。

しかし、お話を伺っていると元々こういったお考えではなく、事業を始めた当初は、それほど食に興味がなく、家業の酒・雑貨を扱うよろず屋を手伝い始めたと言います。然しながら、本来の実直で真面目な性格から、近くに800戸の団地が出来た際に、御用聞きとして足しげく通い、配達を繰り返し行っていたところ、お客様が増え、酒屋として税務署管内で売上がトップに。その頃から次第に少し視野を広げたスーパーマーケットという形態に興味を持ち始め、現在の食品スーパーとしての考え方に立ったといいます。

福島さんは、その当時の事を振り返り「スーパーを始めた頃、"福島屋、何店舗?"って聞かれて"1店舗"って答えるのが恥ずかしかったんです。若かったんですね。私も、若い頃は利益に執着していましたし、プライドもあったから。仲間が集まると必ず、お前んとこ何店舗?とか売上いくら?とかいう話がでるわけで。だから、早く2店舗になりたいって、複数店舗になりたい...って」その後、福島さんは、立川で150坪のお店をオープン。しかし、見知らぬ土地での事業は難航。「体重も15キロ位痩せちゃたし、睡眠時間も短くて、食べているんだけれども、睡眠時間の不足でそうなっていくんですよ。思考能力もない中で、毎日作業しているだけなんですけど、でもそれを止めるのが怖いんです。ここでアクセルを止めたらきっと一生悔いが残ると思って。だから、もしこれで死んじゃったらしょうがない。そんな気持ちで毎日続けていました。そしたら、気の毒になったからか何かはわからないけど、"昨日のメロン美味しかったよ"ってお客様から声をかけられるようになったんです。でも、素直に取れないんですよ...。それでも、毎日夜一人で陳列をしていて、本当にくたびれて床にへたっちゃっていた時に、またお客様が声をかけてくれて、本当にありがたいことなんだって。それに、当時まだまだ素人だった僕が、市場で、例えば、ほうれん草を100円で買って、それに130円の売価をつけて売る。それをお客様が買っていってくれることが、すごく感動的に思えたんです。市場に行けば、高く買いやがってドボンしたなって周りには言われるわけですよ。見る目が無いわけですからね。でも、品物を買っちゃったし、お店に並べる。そしたらそれをお客様が買ってくれるんですよ。この素人が買った物を申し訳ない。って本当に思うようになった時、本来は全てお客様の為にやっていたんだなって・・・、分かったんです」。その時に、福島さんは利益だけではなく、人と人とのつながりの大切さ、"お金を儲けること=幸福ではない"ということを学んだといいます。

「当然、理論もあるのですが、あまり理論が出しゃばると今度は感覚・感性っていうものを見失ってしまう。感性を鈍らせる大きな要素は論理であると僕は思うんですよ。だから、僕はお客様と接触して、声を聞くことが重要だと思うんです」と福島さん。

その考えは従業員達にも受け継がれ、皆が自分の力で"お客様の為に"と自発的にモノを考えるようになってきたそうです。そして現在、福島さんは顧客視点に立った店舗作りを目指せる"環境づくり"に力を注いでいます。「環境・ロケーションによって出てくるものが違ってくる。会社や社会も同じで、いろいろな人たちの行き来があって、お店も人もそうですし、それぞれの考え方があって、そこに"意"がある。そういった、思いであったり、心であったり、それら一つ一つが育つと最終的には、形(果実)になって利益が落ちてくると僕は感じています。だから、僕は、自律的な従業員を育てるための土壌を作っているんです。それが経営者の仕事だと思っています」。福島さんご自身は、若い時から自分一人でやりくりして来たそうですが、一人では出来ることは僅かであり、多くの人たちと触れあったからこそ、今の考え方があると語ります。

商業家としての取り組み

福島さんは、20年以上前から直接産地へ足を踏み入れ、直接取引を行っています。 当時は、まだ規制があり農家との取引は禁止されていましたが、規制が緩くなり始め、新たな制度がスタートした際に、山形庄内地域に入り込み、米農家との取引を成功させ、制度認証第1号となったそうです。その後、有機栽培や無農薬栽培などの青果にも着目していき、様々な農家との関係がスタートします。作物を作ることに対して非常に優秀な農家さんであっても、商売になるとなかなか上手く出来ない方々が地方にはたくさん埋もれている。そういった農家さんを福島さんは自ら掘り起こし、商業家として関わっていきます。

自然栽培とは、通常の慣行農業や有機栽培とは違い、肥料や農薬を一切使わないで育てる

栽培方法青森で自然栽培を推奨している農家は、清らかな雪解け水をたっぷり吸った上質な大根を1作で10万本も作っています。福島さんが初めて出会った頃は、収穫が現在の5分の2で4万本程度、そのうちの1万本が多少の傷やサイズの不揃い、見栄えが悪い等の理由で、出荷出来ない状況にあったそうです。福島さんは、その企画外品を使って、"切り干し大根"を作ることを勧め、また、それまで家庭用の道具で家内制手工業的に作っていたものを設備投資などを提案し、本格的に機械を導入。自然栽培の安心・安全な切り干し大根は従来の200倍もの量が出荷・販売されるようになったといいます。福島屋では、こういったPB商品を開発する際に一つの物に四つの価値を付ける"一物四価"の考え方を用いています。

大根農家を例に取ると

①大根のままで売る

②企画外の大根を切り干しに加工し、店で売る

③切干大根(煮物)、切干のサラダに惣菜に加工する

④小売ではなく、業務用としてスーパーへ、惣菜加工業者等へ卸売する

福島屋を介することにより、顧客・産地・販売者の"三方よし"の考え方が生まれます。

多くのスーパーでは、売れ筋商品やナショナルブランドが数多く並べられ、どの店も似たような陳列になっています。しかし、福島屋では、"売れ筋が必ずしもお客様から支持されているとは限らない。他の選択肢がないから、同じものを購入しているかもしれない"という考えのもと、産地農家とのコラボレーションにより、200以上ものPB商品が生まれています。三方よしの考え方から生まれたPB商品は、お客様の健康や食に対しての考え方の見直し、そして、埋もれていた農家の活性化に役立っています。

また、福島さんは地域密着という考え方のもと、店舗がある地域の人々とのコミュニケーションの重要性について「その地域の食を良くするのも悪くするのも僕たちであり、また、その地域で買物をするお客様であると考えます。販売者の僕たちだけではできなし、お客様も一緒になって、良くなかったら"良くない"、良い物は"良い"と、皆で商品を作り上げていく。また食や自然について一緒に学んでいく環境が必要だと思います。そういう"意"を持ってちゃんと密着することが重要だし、社会の構成員の一員であり、地域の一員であると思って取り組んでいます」と。

「津々浦々物語」は、福島屋が20年前から地方を廻り、名産や名物、お米、野菜など隠れた逸品を探して来た上での企画

こういった考え方に至るまでには様々な辛い経験もした。と語る福島さんに何故、その壁を越えることが出来たのかと質問をすると。

「"意"の総和みたいなものが一つの飽和点を越えた時にパラダイムの転換が起きる。それには、経験だったり、集中だったり、継続であったりが必要だと思うんだけど、それを越えると違った観点で見えるようになってくるんだよね。その違った観点でいろんなものを捉えてみると、非常にアイディアが出てくるんです。今までとは違う切り口で見ているから」と福島さん。考えて悩んで苦しんで、そして、諦めずにチャレンジしてきたからこそ、見えてきたものがある。福島さんのお話を伺い改めて感じます。

20世紀型ビジネスにより、多くの産業が大量生産、大量消費を目指してきた経済性重視の中で、食生活も時代のうねりに巻き込まれてしまったと語る福島さん。後編は、今後の食の在るべき姿についてお話をお伺いしました。

インタビュー後記

"意"の総和みたいな物が一つの飽和点を越えた時にパラダイムの転換が起きる。と語って下さった福島さん。それは、諦めず常に学び続けた結果だと思います。

学び続けるからこそ、立ちはだかる壁をいつか越えることが出来る。また、自ら学んだからこそ、越えた後に今までは気付かなかった視点が自然と身についている。

OBT協会では、"学び"とは初めは一つずつ加算的に積み上げていくものであっても、学び続ければいつの日か加算から乗算に変わると考えています。つまり、一つの気付きであっても、今まで蓄積された考え方や経験が多ければ多いほど、様々な観点と結びつき、更に深い理解・気づきが生まれます。しかしそこに到達するまでには、常に学びたい・良くしたいという意欲をもつことと、それらを妥協することなく思い続けることが必要になります。

福島さんのお話をお伺いし、改めて商業家としての思いの強さを痛感しました。

*続きは後編でどうぞ。

第五回【仕事を極めた人の成長プロセス-後編】 食を整え、生活を豊かにする