-

実践女子学園中学校・高等学校

前校長 松田 由紀子さん

"人の育成に最も重要なことは?"今回から"人が育つを考察する"では、人の育成についてお話を伺ってまいります。第1回目にご登場いただくのは、前実践女子学園中学校・高等学校校長 松田由紀子さんです。公立高校の校長を経験された後、生徒募集の競争力が急落し危機に陥っていた母校である実践女子学園の再建を託され、学校改革に乗り出します。学校を改革する際に、教員のモチベーションをどのように挙げ、意識を変えていったのか、また教員歴40年の教育のプロに人との関わり方について詳しくお話をお伺いしました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

松田 由紀子(YUKIKO MATSUDA)

1948年神奈川生まれ。実践女子学園を卒業後、大学進学。卒業後は神奈川県の教員になり、教頭・校長職を経て、2004年より、実践女子学園中学校・高等学校の校長に着任。2010 年に退職。

-

変えること・変えないこと

────神奈川県で公立高校の校長をされていたと伺っておりますが、どのような経緯で私立である実践女子学園へ行くことになったのでしょうか?

今から20年位前ですが、四谷大塚という塾が中学入試の偏差値を出した時は実践女子学園は60あったんですね。それが、私が実践に行くことになった前年は43で17ポイントも下がっていたんです。20年の間に徐々に下がっていき、50台を維持していたのが、着任の数年前に急落していました。その時、実践の卒業生であり、公立高校の校長をしていた私に「学校の立て直しを図りたいので、校長職を引き受けてくれないか」というご依頼をいただいたのです。

────着任されたときの学校の様子はいかがでしたか?

大きな問題があるわけではなかったですね。ただ、少子化が進むことは明らかに分かっていたわけですから、他の伝統校と言われる学校は生き残りをかけて改革に取り組み情報発信をしていたんです。その中で実践が遅れを取っていて、時代性に合わせた新しい女子教育を取り入れている学校にドンドン追い抜かれていったという状況でした。

私が着任したときには昔となんら変わらない教育をしているんですよ。それなりに学力が低下してもそれまでの伝統的な先生方の教育力があるので、子ども達はしっかり育つんです。ただ受験をお考えの親御さんからすると魅力的な学校ではないと思われたと思います。

基本的には大学の進学率はその学校の入学時の学力水準と強い相関関係にありますから、低く入れば大学進学率が下がるのはあたりまえなんですね。そういう負の悪循環でした。変わらないでいることが、プラスになる社会状況ってあると思うんです。でも、逆でした。それが私が実践に行った時の最初の印象です。

そこで私が行ったことは、他の学校が15年20年前から始めた学校の新しい教育の在り方の模索を6年間で集中し、集約してやったということですね。ですから、最初はやむを得ずトップダウンみたいな形になってしまったのですね。

────急な舵取りやトップダウンで意思決定されることに対して先生方の反応はいかがでしたか?

やはり、組織として右肩上がりの時は、前例踏襲と言うのは有効に機能しますよね。ところが、右肩下がりという時には、前例踏襲と言うのは悪なんですよ。それは、変えざるを得ないでしょう。でも、変えるということは、現状を否定しなくてはいけないわけですから、当然、それを是と思って一生懸命やっている人に冷や水をかけることになるわけですよ。当然反感は出ますよね。でもそれをしない限り、右肩下がりの組織を再生することはできない。

そいう意味からすると、トップの明確な意思なり、行動力が絶対必要ですよね。それがない組織はダメになる。いわゆる責任をみんなで分担して行くという組織では難しいと思います。

これは私が実践を退職した後、初めて聞いたのですが、私の傍で一緒に頑張ってくれた広報部長の先生から、「校長が着任した一年間は、全く孤立無援でしたね」言われました。(笑)

────実際にどのように組織を変えて行ったのでしょうか。

私の場合は、いくつか有利に作用した状況があったんですね。まず一つは、私が実践の卒業生というのは大きかったと思います。今まで卒業生で校長になった方は一人もいらっしゃらなかったので。それこそ私の生徒時代は文部省の官僚の偉い方が校長をずっとやっていましたし、みなさん男性ばかりですよ。女性は、創立者の下田先生と二代目の下田先生の姪御さんがいて、私で3人目でした。それに先生方の中には、私の在学時代の同期が教員として何人か居たので、皆さんが物凄く力になってくれたと思います。

それから、元々先生方の定年は70歳だったのですが、私が着任する何年か前に65歳に引き下げになったんです。でも65歳でも本当は大変ですよ。若い子どもの相手は(笑)。まして中学生の相手をするなんて...。そこで勧奨退職を設けたんです。つまり、早期退職を打ち出したんですね。早期退職をした人は退職金を上乗せしますよと。それで、結構退職者が出たようです。

そうなると、新しく人を補充しなくてはいけない。通常ですと毎年数人ずつですが、一挙に先生が辞められたので、その先生方の補充で若い教員が大量に採用されることになったんです。

その若い教員は30歳前後なのですが、その人達からすると実践の昔ながらの女子教育に違和感を感じる方もいたようです。今まで通り、毎年数人しか入って来なければ、発言力もないですし、それを否定する力もないですけれども、一変に新陳代謝を図ったことによって、新しい先生方同士で今の時代性でこういう教育でいいのか...と、内心危惧されていたようです。外部からの評価も下がっていましたから、今までいらっしゃった先生方からも少しずつですが、疑問の声が出始めていたと思います。

意識改革には、人を思いやる心が必要

────そういった中で、どのようにして先生方の考え方を一気に変えて行ったのでしょうか。

着任半年は現状把握に充て、半年後に先生方の中から有志を募って委員会を作り、「他の私学が取り組んでいることをリサーチし、その中で実践として取り組めることは何かを精選して下さい。」とお願いをし、それを残り半年かけて行いました。また、意思決定の場ではなく、フリーに意見交換できる場を全職員参加でやってもらい、そこで委員会の提案をし、出て来た意見を実際に取り入れて全員で取りくむ。それが学校改革のスタートでした。

その時に出てきたことは、いろいろ先生方が工夫して提案したもので、私のアイデアは入っていません。やはり、現場の先生方に自分事として自ら考えて頂くことが重要で、教科指導の中でそれそれが取り組めることを考えてもらいました。

────現場の先生方が自ら考えるということが重要なのですね。

そうです。あと、もう一つ重要なことは透明性ですよね。上に立つ者が透明性を意識して仕事をしているのであれば、先生方もなぜ校長がこういう言い方をしたのか、なぜ、こういう考え方が出てきたのかが分かってくると思いますし、先生方も決定のプロセスをある程度共有できるということが重要ですね。透明性というのは、情報の共有ということでもありますね。

それから私は、透明性ということは私と教職員の間だけでなく、教員と生徒の関係でも、親御さんとの関係でも一緒だと考えていました。親御さんは子どもが大事で大事で仕方がないわけですから、その子どもが苦しんでいたり、楽しくなさそうだったり、上手くいっていないということが分かると、子ども以上に一種のパニックになるんです。学校としては、そういう親御さんと向き合わなくてはいけないですよね。私は、問題がこじれた場合の対応は校長の出番だと思っていました。

────どのような対応をされたのでしょうか?

事実を認める認めないの話になったら意味ないんです。誰も学校に悪意を持ち、嘘をつく為にわざわざ仕事を休んでまで来ませんよね。本当にそういう風な状態だと思っているから来るので、まずそれを100%受け入れるんです。それから、突然問題が起きるということは殆どなく、親御さんが学校に来るという行為の前には、大抵事前に担任と親御さんとの間でやり取りがあったりします。

ですから、私の職員に対する事前指示として、親御さんの苦情であるとか、子ども達に対するいろいろな心配事の話があった場合、必ず要点だけでもいいからメモをとっておいて下さい。いつ、誰からこういう電話がありましたと、必ず記録をしておいて下さい。というお願いをしていました。

その上で、問題がこじれた場合には関係の職員から説明を受け、事実関係の概要を理解した上で先生方と話し合い、私自身の判断を踏まえて対応をしてもらいます。ですから、私が親御さんとお会いする際には話を十二分に聞いたうえで、そういった経緯も全てお話します。すると、大抵の親御さんは、校長が自分の子どもの問題を理解していること、学校全体の判断で現在の子どもへの指導がなされていることが分かるとご納得いただけるんですね。

しかし、最善と思う方法でお子さんに指導をし、親御さんにお伝えしてもなかなか理解していもらえない場合もあります。そうなると、先生方が一人の生徒の為に圧倒的に時間を費やすということは学校として認められないというのが建前ですから、きちんとそこから先のことをお話します。

────そこから先とはどういったことでしょうか?

お子さんが今抱えている問題を解決しなくてはいけないのは、学校自身の問題ではありますが、その協力者は親御さんでもある。相互に協力し合って、お子さんの問題を解決するという考え方をして下さるとお約束ができるのであれば、私としては喜んで先生方にもお願いをし、今後とも指導を継続したいと思います。しかし、今お話した通り、先生方も一生懸命やっており、私自身の判断も入れた指導をしているにも関わらず、親御さんがそれを受け入れず、学校にも協力していただけない場合は、残念ながら私どもの教育力を超えると申し上げざる得ない。とそこまで言います。

────それは、保護者の方に学校としての考え方を伝え、より深くご理解を頂くということと、学校や先生、生徒を守るということにも繋がりますね。

はい。そうすると、十分に話を聞いてもらった上でのことなので、大抵の親御さんはご理解くださいます。本当は努力をし、希望して入った学校ですから、子どもも辞めようとは思っていませんし、親御さんも辞めさせようとは思っていませんので、お互いが現状を理解し、協力し合うということが重要なんです。

私と同席をしていた教頭や学年主任、そして担任の中には、実際に私が仕事を辞める時に、「校長先生の子どもに対する対応や保護者に対する対応は凄く勉強になり、校長先生の対応を見てから自分は親と接することが、非常に楽しくなりました」という言葉をもらったのですが、それは嬉しかったですね。

────そういった関係性の中で、先生や保護者の方の意識を変えて行かれたんですね。

教員になってから40年近くになりますが、最初の頃から比べれば、親御さんの教員に対する信頼が落ちていますし、社会からの信頼も落ちています。そして、組織としての教育力も落ちていますよね。それは、昔ですと先輩の教員が後輩を叱るなんていうのは、自然な場でありえたことなのですけれども、今は叱る方も叱れないし、言われる方も言われたくないって感じですよね。日本人の考え方がそういう考え方に変わってきたということがあるんです。

でも、突き詰めれば同じです。大事なのは、何かトラブルが起きた時には、その人が自分以上に苦しんでいるという見方に立てるかどうかですね。そういう気持ちがあれば、絶対に人と上手く接することが出来る、導くことが出来ると思います。そういう考え方が困難な問題の解決の糸口になります。

────人を指導するということは、まずは相手の気持ちに立って考える、そして、十分理解し、受け入れるということが非常に重要だということですね。最後に今後の学校のあるべき姿についてどのようにお考えでしょうか。

どんな組織でも、個人的な利害の対立など、一体化を阻害する要因は存在すると思います。しかし、それを前提として、現在の営みが社会への貢献につながるか、公正さを担保しているか、というような規範意識を組織の意思決定者が行動で示すことが、大変重要だと感じています。

────トップの方が進むべき方向を明確にすることで、先生方も自らのやるべきことが見えてくるということですね。

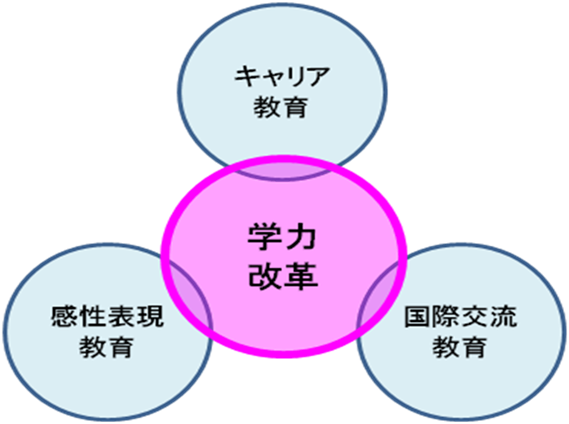

そうですね。学校では、生徒にとって何が必要で、何が重要かという比較的明確な共通目標が設定しやすいので、それがブレなければ、全体の協働体制は築けます。『3プラス1』の取り組みや『25年後の私』というライフデザインで、先生方の仕事量が確かに倍増したのですが、日本の豊かさの維持のためには、労働人口の縮小を補う高いレベルでの女性の参画が不可避であると私は考えています。また、生徒の将来の生き方に責任を持つという学校の使命を確認し合うという共通理解が醸成されれば、先生方の誇りと自信が困難な仕事を支えると思っています。

────現在、若者の離職率が上がっております。一つ考えられることは、"仕事がつまらないや自分に合っていない"という人が多いのですが、それは、仕事のあるべき姿や明確な目標がないからかもしれませんね。逆にそういった物をきちんと持つことで、障害を乗り越えられるということですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

インタビュー後記

人を育てる上で重要な考え方は、主体的意思を持たせ、自ら行動させること。

松田さんが行なった学校改革には、その考え方が盛り込まれていました。着任時の一時的なトップダウンはあったにしろ、現場に一番近い人達の考え方を採用し、主体的意思を持たせ、改革を進めていきました。

「先生方自らがいろいろ考え、工夫することが重要なんです」というお言葉通り、松田さんは現場の提案を受け入れ、先生方が自主的に行動することをサポートして来られました。お話を伺い感じることは、現場こそが競争力の源泉であるということ。その現場を経営トップが十分理解していることが重要なのだと改めて感じました。

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。

-

実践女子学園中学校・高等学校

前校長 松田 由紀子さん

"人の育成に最も重要なことは?"今回から"人が育つを考察する"では、人の育成についてお話を伺ってまいります。第1回目にご登場いただくのは、前実践女子学園中学校・高等学校校長 松田由紀子さんです。公立高校の校長を経験された後、生徒募集の競争力が急落し危機に陥っていた母校である実践女子学園の再建を託され、学校改革に乗り出します。学校を改革する際に、教員のモチベーションをどのように挙げ、意識を変えていったのか、また教員歴40年の教育のプロに人との関わり方について詳しくお話をお伺いしました。(聞き手:伊藤みづほ、菅原加良子)

-

【プロフィール】

松田 由紀子(YUKIKO MATSUDA)

1948年神奈川生まれ。実践女子学園を卒業後、大学進学。卒業後は神奈川県の教員になり、教頭・校長職を経て、2004年より、実践女子学園中学校・高等学校の校長に着任。2010 年に退職。

-

信頼関係がなければ、人は育てられない

────このたび"人が育つを考察する"では、人の育成について様々な方にお話を伺って行きたいと考えております。松田さんにおかれましては、教育者として40年もの間、多くの子どもたちの育成に携わってこられたことと存じます。本日は、人を育てる上で重要な事等、お話をお伺いできればと考えております。

そうですね。本来、家庭・学校・社会それぞれに教育力があり、その相互の教育力の中で子どもたちは育つといわれています。ただ、それらの教育力が共に低下しているのが、現在の日本の教育の問題で、家庭・社会の教育力の低下は、学校での教育にも深刻な影響を与えています。その分、新たな指導法が必要とされており、教員としての生徒との接し方も教育の原点に戻って考える必要があると思っています。そもそも家庭の中で子どもを育てるということと、学校の様な社会的な機能が与えられた組織が育てるのでは当然違いがあるんですね。

家庭の中であれば親子としての血縁があり、自ずと相互に愛情が生まれ、信頼も醸成されていきます。深刻な親子の対立があっても、それが前提として子どもは育っていく。しかし、学校には、その血縁という前提が当然ありません。ですから、そういう愛情とか信頼とかに変わるものを相互の関係の中で生み出す努力なければいけないと思います。

────愛情や信頼がない関係性の中で、学ぶ意欲ですとかモチベーションをあげるためには何が重要だと思いますか?

例えば、私学はすべて、また公立でも高校以上は入学試験があり、生徒は自らの意思で入学を希望したというのが建前です。それを「あなたは選択して、この学校に入ってきたのだから、私たちのやり方に従いなさい」といったら、子どもたちは到底学校に適応できないですよね。

そうなれば、当然子どもたちは反発しますし、中途退学には至らなくても、どの授業も寝たままで3年間過ごして、やっとこつじつま合わせで卒業するという子どもたちが出てくるわけです。社会は高校卒業以上を求めますから、実際に、そういうつまらない学園生活を我慢して過ごす子どもたちが出てきます。そういう点では、教員が子どもたちの心を動かすような形で役割を演ずることが絶対に必要になるだろうと思っていましたね。

────"役割を演ずる"ということは、実際にどのようなことをされているのでしょうか?

はじめは、相手をあるがままに受け入れるということですね。例えば、公立の高校では、初めから勉強が嫌いだからやらないと言う子どもたちがいます。そういう場合、50分の授業で何にも分からない状態でただ黙って座っているのは大変だねと。子どもが嫌いだと言っていることに対して、「それは、私でもあなたでも一緒だよ。やっていることが分からなくて言葉が素通りして行くような50分間であれば誰にとってもそうだろうね。でも、本当に3年間そんなふうでいいのかな」というアプローチをするんです。子どもは誰でもわかりたいと思っているし、無駄な3年間を費やすことは、凄く苦痛ですから。勉強が分かるようになりたい、出来るようになりたいという気持ちは心の奥底では全員にあります。そこのところを確認することで、初めて子どもとコミュニケーションが成立して行くと思います。

しかし、残念ながら学校の場、教師の力では、解決できない問題を抱えている子どもたちもいますので、いくら学校の場で教師と折り合って前向きに意欲を持ち、やる気になっても、やはりダメな時もあります。家庭の経済状況とかいろいろありますから。

ただ、そういう状況になったとしても、子どもたちにはここの学校に入ったけど、意味がなかったというのではなく、勉強をする意味もわかったし、先生方からも十分大事にされたと思ってもらえるようにしなければいけない。学校に自分の居場所があり、自分が認められていたということはとても大事なことです。その上で、子どもたちが自分が置かれている状況から、自分で何をすべきか判断する。例えば、今自分は退学して働かなくてはいけなんだと。でも、これは自分で選んだ道なのだ。と思えると、そうした子どもたちは社会に対して、肯定的な感覚が生まれますよね。学校はそういう場でなければならないと思うんです。

────"生徒の現状を十分理解する"という関わり方がまずもって重要だということですね。

そうです。そして前提となるのは、教える側・教えられる側の間で相互に敬意が必要ということです。お互いの心の中で誠意を持って接することが出来るか出来ないかです。

私は一教員として、初めて出会う生徒達の初めの授業で、毎年同じことを言ってきました。それは、始業と終業の礼の徹底です。それを単に、「礼をしなさい。もう一回やり直しなさい」と言っても、子どもたちはやりませんから、初めにきちんと話をしているんです。

その話というのは、『私は授業の最初と最後の礼をとても重要に思っている。だから、私もみなさん以上に礼をきちんとしますから、みなさんもきちんとして欲しい。私は教壇に立って、いろいろ教えてきましたが、よくよく考えてみたら皆さんに教えることは、自分自身が高校時代の恩師から受け継いだ事を伝えようとしている。授業とは基本的にはそいう営みであるということ。

だから、私は受け継いだものに対し感謝と謙虚の気持ちを込めて礼をする。皆さんは皆さんたちで、この中で何人かが将来私と同じように学んだことを伝える立場になるかもしれない。そうじゃなくとも、職場に入っても、子どもの教育をしていても、今勉強していることを活用していく場が必ずあるはず。そういう意味でも今の授業の内容を正確に理解をしていく責任がある。そういう形で授業は行なわれている。だから互いに礼をしましょう』というんです。

それを、初めに言っておくと、途中だらけた時でも、"もう一回やり直し"と言っただけで、子どもたちはきちんと礼をするんです。礼をするというのは一方的にさせるのはダメなんです。相互なんです。私は自分の引き継いだものの後継者として、子ども達に敬意を払う。子どもたちは受け継ぐ者として敬意を払う。それは当然なんです。そういう敬意の心が生まれない子どもに一生懸命に教えても受容はしないでしょう。

時代にあった教育とは

────"礼をする"という行動を教えるのではなく、なぜ礼が必要なのかの意味を教えることが重要なんですね。多くの方は人を育成する時に忙しさからか、最も重要な背景の部分を端折り、結果や手段だけを教えることがよくありますよね。実践女子学園では、授業の中でも背景の部分を教える等の教育をされていたのでしょうか。

生徒の自律的・能動的活動の場として『3プラス1』の教育をしておりました。『3プラス1』教育とは「キャリア教育」「感性表現教育」「国際交流教育」の3本柱があり、生徒自身が課題を設定し解決をする探求型のテーマ学習です。そして、その根幹の部分は先生方が主導する「学力改革」である。という構造になっています。

────具体的にはどのようなことをするのでしょうか。

例えば、感性表現教育では、新たな取り組みとして、典型的農村といえる岐阜県恵那市での田植えを導入したんです。実践に入る為に中学受験をするのですが、早いお子さんだと小学4年生から塾通いをしているんですね。そうすると、本来ならば家庭でご旅行に行ったり、自然体験をするなど、そういう中で育くまれるものもあるはずですが、受験中心の生活の中でそういった体験が欠落しているのではないかと危惧して機会を設けることにしました。

実際に導入してみて、そいう子たちは、初めは田んぼのオタマジャクシやタガメとかが怖くてしょうがないんですね。でも田んぼに入らざるを得なくて、最終的には入るのですが(笑)。ただ、自然体験をした子どもたちのレポートを読むと、"こういう小さな生物が生きている田んぼだからこそ安全なお米が採れるんだとよく理解できた"とか、"こんなに大変な重労働をお年寄りがやっているのは日本の問題だと思います"とか、気付くことがあるんです。

また、感性表現教育で国語科のテーマとして、生徒に俳句を作らせているのですが、田植えをした後の俳句はみんな格段に良い句が生まれてきます。ぬる田に足を入れた時の指の間に土が盛り上がってくる感覚とか、今まで味わったことがない感覚が刺激されるんですね。そこから、感性がもの凄く活性化されて子ども達の自然表現も深く・広くなるんだと思います。"風に匂いがする"とか、通常では出ない表現が出てきます。

────実際に体験させることが重要なんですね。

私の考える感性教育は、外部的な刺激があればある程、脳への伝達回路は深く・太くなると思っています。だから、通常の授業では出来ない経験をさせ脳へ刺激を与えることによって、子ども達の感覚がより研ぎ澄まされるというのが田植え体験なんです。

そういう様な鋭い感受性とか真・善・美をきちんと受け止め、感動する力がある子どもは、最終的に的確な判断が出来るようになると思っています。そして、併せて感動を表現できる力、高いコミュニケーション力の獲得を目指すのが、私の感性表現教育です。

────生徒全員が同じ体験しますが、心に響く子と響かない子はいますか?

基本的には、響かないという子はいないはずです。量的な多寡はあるでしょうが。それに、感性表現教育以外に国際交流教育やキャリア教育など、多面的に幅広く教育活動の場を設定していますので、活性化するポイントの違いはあると思うんですけれども、何をやってもダメという子はいないと思います。絶対に何かに反応して、その子どもが持っている興味・関心なりに響くと思います。

────教育の一環として25年後のキャリアデザインを描かせていると伺ったのですが。

子ども達たちにとって25年後、ちょうど40歳前後になる頃の自分を考えさせる教育をしています。女性の40歳といえば子どもが小学校を終える頃で、全ての女性の社会参加が可能になると思うんです。その時に補助的な役割、パートタイムとかではなく、大学とその後の社会参加の中で培ったキャリアで社会復帰が出来る、そういう生き方をデザインしなさいと言っています。

簡単にいうと中高で高い意欲を持って将来のライフデザインをし、そのうえで自分の大学進学を明確に定めていけば、まず大学の学科・学部選択のミスマッチがなくなりますよね。そうすれば、子どもたちはイキイキと大学生活を送れると思います。その延長上で自分の得た知識や技能を活かして、社会参加ができれば、モチベーションは高くなりますよね。そして、結婚、出産後でもキャリアを継続して頑張ると。

その際に、有名大学に進学しなさいとは一切いいませんし、先生方と絶対に言うまいと約束していたんです。それは、極端な話、盗む、騙すというような犯罪的な行為を除けば、社会には多種多様な仕事が存在していて、どれ一つとしてそれらの仕事を欠いたら社会が上手く回らないという関係性の中で、全ての仕事は存在しているということです。

だから、どんな仕事に就くことも社会に対して貢献することになる。自信を持って選びましょうと言っているんです。人間というのは、自己の利益とか興味関心だけでは生きていけない。人に求められるとか、人の役に立つということで初めて前に進む力を得るものですから。

────社会に出て、価値があることは、"こういった仕事をしている"ではなく、"自分のしている仕事は何のためにあるのかをきちんと理解していること"だと思います。そこがしっかりと理解していると、仕事の捉え方もやり方も違ってくると思います。

本当にそう思います。

生徒に寄り添い、生徒の力を引き出す教育をされて来られた松田さん。後編では、学力低下により低迷していた実践女子学園に校長として着任。学校の立て直しをされたお話について詳しくお伺いしました。

インタビュー後記

今回松田さんのお話をお伺いし、非常に心に残った言葉は"教える側・教えられる側が共に敬意を払う"という言葉です。 教える側は、『忙しい中教えてやっている』と傲慢な考え方になっていだろうか、また、教えられる側は、教えられることが当たり前になっており、『理解する努力をしなくなっている』ということはないだろうか...。上司部下の関係がうまくいかない場合、こういったお互いの自己中心的な考えもあるかもしれない。松田さんのお話を聞き、人を育てる・人が育つ場面で必要な考え方は、互いのことを尊重し、敬う心が重要であると改めて感じた。

*続きは後編でどうぞ。

第一回【育成の瞬間】学校教育に学ぶ"感性を磨く人財育成"とは-後編

聞き手:OBT協会 伊藤みづほ

OBTとは・・・ 現場のマネジャーや次世代リーターに対して、自社の経営課題をテーマに具体的な解決策を導きだすプロセス(On the Business Training)を支援することにより、企業の持続的な競争力強化に向けた『人財の革新』と『組織変革』を実現している。